区县级群众文化工作机构,主要是区县文化馆。全市18个区县均设有文化馆,都隶属所在区县文化局。文化馆担负当地群众文化艺术活动的组织、辅导,以及群众文艺骨干培训等任务。各馆均有开展活动的场地和设施。改革开放以来,各馆均加强内部建设和改革,探索群众文化活动和文化产业的发展规律,推动城乡群众文化活动的开展。

因历史的或功能的原因,有的群众文化工作机构称“文化宫”,其性质和任务与文化馆相同。

一、和平区文化宫

和平区文化宫坐落在市中心繁华区的新华路177号,建筑面积1900平方米。 该宫的前身是天津解放后接管的第一民众教育馆(原址在万全道66号)改建而成的天津市第一区人民文化馆。1952年改称“第一区文化馆”。1954年随一区与五区合并,与五区文化馆(原址在新华路体育场)合并后迁入现址。1956年定名“和平区文化馆”。1986年改称“和平区文化宫”,其职能机构设有业务部、经营部、办公室、会计室。1994年底有干部职工37人,其中高级职称1人,中级职称13人,初级职称及以下15人。

该宫建立初期,主要开展政治宣传,扫除文盲,组织业余话剧、合唱、秧歌、腰鼓团队和开展教唱革命歌曲等文娱活动。1953年起加强阵地文娱活动;同时于馆舍前设宣传橱窗,进行时事政策、科学普及和卫生知识的宣传。这项活动受到广大群众的欢迎,并受到市委的表扬。1956年开始组织业余读书小组,以后发展为“和平文学社”,培养了陈铁英、王福全等一批工人作家。1957年辅导基层企业建立俱乐部,并为街道培训故事员。

1979年,该馆成立和平区书画研究会,举办本市有名的书画家龚望、李鹤年、慕凌飞、穆子荆、梁琦、耿仲扬等书画展,宣传他们的成就。同时还举办作家系列讲座和文化培训班等多项阵地活动。

1983年以后,该宫组建了文学、音乐、美术、摄影等社团,其中“七月诗社”、“和平文学社”、“爱乐合唱团”、“京剧社”、“影视剧团”、“书画会”等均有较高知名度。作家冯骥才、歌唱家蒋大为等早年都是该宫活动的成员。

1986年更名为“和平文化宫”后,加强了领导力量。1987年举办的“群文消夏纳凉晚会”被市长李瑞环肯定,在全市推广。

该宫注重楼群、街道社区的文化活动,每年一届的“和平之春”社区文化系列活动丰富多彩。1990年以来,主办或承办了多项全国性大型活动,如“和平杯”中国京剧票友邀请赛、中国京剧戏迷电视赛、全国青少年书法展、“社区文化大家谈”征文比赛等。其中有些活动是与文化部共同举办的。 到1995年,共组织市级文化活动70余项,举办艺术培训班60余个、各种展览10余个,演出、讲座150余次,发表各类作品18000余件。

该宫的“以文补文”经营活动年创收由1986年的几万元上升到1995年的125万元, 被文化部等部门评为“全国先进文化馆”、“全国文化系统以文补文先进单位”、“全国群众文化事业改革试点单位”、“全国达标文化馆”。

|

图9-18 ①1990年9月,中共中央政治局常委、全国政协

主席李瑞环为天津市河东区家庭文化艺术节题词

②家庭舞蹈

③家庭京剧 |

二、河东区文化馆

河东区文化馆是由原民众教育馆改建而成。 天津解放后,市人民政府接管了地处河东的原四区、五区民众教育馆,改建为四区、五区人民文化馆 。馆址分别在李公楼前街和大直沽中街。 1950年区“人民文化馆”更名为 “区文化馆”。1952年四区、五区合并为四区,共设立3个文化馆:第一文化馆在大王庄十一经路,第二文化馆在李公楼前街,第三文化馆在王串场新村。 1956年四区改为河东区, 原第一文化馆改称河东区文化馆, 第二文化馆改为区文化馆分馆,第三文化馆移交河北区。 1958年,河东区在海河东畔十一经路建成河东礼堂,文化馆迁入。1991年10月新建的河东文化宫大楼,文化馆设在四楼。

该馆设文艺部、美术摄影部、创作室、培训部。 1994年有干部职工44人,其中高级职称1人,中级职称18人,初级职称及以下21人。

河东区是天津工人和劳动群众聚居的地区。 文化馆一向侧重推动街道居民的群众文化活动。 20世纪五六十年代, 文学、摄影、曲艺、京剧、舞蹈等活动较为突出。 改革开放以来,该馆先后举办了家庭音乐、戏曲、曲艺、舞蹈大赛,大秧歌家庭文化系列比赛, 《美好家庭》摄影作品专题展,以及家庭文化艺术节。该区的群众文化活动,得到市长李瑞环、市人大主任聂壁初等的肯定;国内外报刊、电视台、电台多次进行报道;文化部曾在该区召开家庭文化理论研讨会。“家庭文化”已成为该区群众文化的主要特色。

该馆重视文艺创作, 1989年以来馆属业余京剧团团员张广发、刘荣丽、崔英、 宋梦玲曾分获北京国际京剧票友大赛“金龙奖”、“银龙奖”,并入选“十大名票”。曲艺干部刘德印获天津市鲁迅文艺奖。1990年成立的少儿曲艺团创编、排练的节目,曾在北京、上海、广东等地及中央电视台、电台演播。该馆配合中心工作、重大节日多次举办大型文艺演出、游园联欢、灯展等活动。该馆还协助驻军开展军营文化活动,收到良好效果。

|

| 图9-19 河西区文化馆 |

三、河西区文化馆

河西区文化馆始建于1949年。天津解放后,市人民政府对原二区民众教育馆进行改建,定名为“第六区人民文化馆”。 1950年10月该馆由福建路9号迁至闽侯路20号。1953—1956年,文化馆由一个馆发展为3馆1站:第一馆在原址,第二馆在西南楼新村二号路,第三馆在挂甲寺南北大街,另有土城文化站。 1960—1964年和1968—1974年,河西区文化馆曾两度与区工人俱乐部合署办公,先后称“河西区工人俱乐部”和“河西区毛泽东思想宣传站”。1974年恢复文化馆建制。1983年在隆昌路兴建占地面积1500平方米,建筑面积5770平方米的河西区文化馆大楼 ,1986年投入使用。职能机构设文艺部 、培训部、经营部和办公室。1995年有干部职工106人,其中高级职称2人,中级职称26人,初级职称及以下30人。

在该馆的组织和指导下,完成了具有该区群众文化工作特色的社区文化网建设。1984年起,河西区新建文化设施42处,14条网络覆盖全区。当时,中央政治局常委胡启立亲临视察;中央办公厅和文化部派专人深入该区调查社区文化建设工作后,写出调查报告在《人民日报》发表,对该区社区文化建设给予充分肯定。市委、市政府召开现场会,推广该区文化建设的经验。《天津日报》连续作专题报道。

该馆拥有群众业余文化团体10个。其中“月季花”舞蹈团、少儿民族舞蹈团、广角摄影学会、业余话剧团、模特表演队、曲艺队等均有一定影响。该馆团结业余作者近百人,创作了不少优秀作品,其中舞蹈《海鸥·我们的朋友》、相声《劝人方》、国画《沃土》及摄影作品多件在全国重大比赛中获奖。该馆承办的“马三立杯”全国业余相声邀请赛影响很大,排练演出的大型话剧《希望之歌》获文化部“群星奖”银奖。由该馆指导的该区文化站,有9个被评为“全国达标文化站”。 该馆由文化部先后命名为“全国先进文化馆”、“全国以文补文先进单位”、“全国群文事业改革试点单位”。馆长王雪昌获文化部授予的“全国文化系统劳动模范”称号。

四、河北区文化馆

河北区文化馆是由原民众教育馆改建而成, 地址在元纬路与小关大街交汇口,1983年迁至黄纬路。职能机构设文艺部、宣传培训部、办公室。1995年有干部职工63人,其中高级职称2人,中级职称12人,初级及以下12人。河北区地处海河北岸三岔河口一带,是天津皇会的发祥地。 1984年庆祝中华人民共和国成立35周年时,该馆组织本区12道花会在中心广场表演,接受市领导的检阅。此后,多次组织花会参加全市的大型演出活动。由该区倡导建立的天津市广场艺术民间联谊会,是全市民间花会的群众组织。1987年由该馆组建的天津佛乐团,在挖掘整理佛乐艺术中取得重大成果,编辑了《津沽梵音》录音带,由中国大百科出版社出版发行。近年,应英国、荷兰等国家邀请, 佛乐团一行6人出访演出,引起轰动 。《中国民族民间舞蹈集成·天津卷》收入该区“同乐花鼓”、“单伞秧歌”两个花会的脚本 。该馆在中山路繁华地段建起的百米文化长廊,坚持数年,是河北区对外宣传的重要窗口。该馆多年来培养和造就了一批文艺人才,如相声演员冯巩、刘伟等。

该馆在区政府的统筹安排下,探索新时期群众文化的发展途径,在街道、有关部门、驻区单位开展组建文艺社团的活动,已发展到29个,形成了具有特色的“社团文化”。该馆还采取与驻区企业联谊等形式开展文化活动,使双方得益,形成群众文化的新形式。

五、南开文化宫

南开文化宫原名南开区文化馆, 建于1950年,馆址在南开杨家花园原天津市第一图书馆内。 1951年迁至南开二马路88号,馆舍占地面积1050平方米,建筑面积420平方米。1960年迁至修复后的李纯祠堂(市文物保护单位),更名“南开人民文化宫”,占地25000平方米,建筑面积6000平方米。职能机构设综合业务组、办公室及文学、摄影、花会研究会 。1995年有干部职工89人,其中高级职称3人,中级职称22人,初级职称28人。(该宫曾是“天津第三工人文化宫”,后归原南开区建为文化馆,一度仍称“三宫”。)

该宫历来重视民俗文化的发掘和发展,举办了一系列具有民俗特征的群众文化活动,建立了民间艺术团,革新、创编了一套既有民俗传统特色,又具有时代气息的花会节目。他们曾携带自己编创的节目在京津两地演出;还曾应日本文部省邀请,赴日参加“太平洋国际民间艺术节”演出。1990年10月,该宫举办的“南开杯”全国民间广场艺术邀请赛,有18个省市的24支民间广场艺术团体的近千名演员来津参赛,促进了民间花会的复兴。该宫多次举办的民俗文化博览周,均由电视台转播。

该宫与文化部合办的“南开杯”小品邀请赛,首届有全国20多个省市的50余个小品参赛,其中《超生游击队》、《大米红高梁》、《产房门前》均出自本次比赛。该宫曲艺干部丁润洪创作多段相声作品,数次获奖,被文化部授予“群文专家”称号。该区的文学创作自1958年以来坚持活动30余年,培养出不少文学人才。改革开放以来,该宫组织开展街道文化活动,以与企业联姻、与学校挂钩、与部队结合的方式,推动全区群众文化活动的开展。

|

| 图9-20 1990年在津举办的全国民间广场艺术邀请赛开幕式 |

六、红桥区文化馆

红桥区文化馆原为地处河北大街甘露寺内的第八区民众教育馆,1949年天津解放后改建为八区人民文化馆。1956年随区划变动改称“红桥区文化馆”。1964年,区政府将河北大街的天桂戏院拨给文化馆。1984年,区政府在此处投资建起建筑面积4800平方米、使用面积3300平方米的文化馆大楼(现址)。职能机构设文艺部、美影部、培训部、话剧团、歌舞厅及行政办公室等。1995年有干部职工78人,其中高级职称2人,中级职称18人,初级职称15人。

该馆坚持以开展群众文化活动为主业的工作方针,坚持每年组织“迎春联欢会”、“桃花艺术节”、“消夏纳凉晚会”和”“金秋艺术节”。组织辅导的业余艺术团队如红桥区影友摄影学会、书画研究会、歌曲艺术团声乐研究会、业余民乐团、业余京剧团、业余话剧团和相声队,均常年坚持活动。1987年举办的刘震中、孙家跃《笑林百态》影画展, 在展出的108幅作品中,有30余幅在各级报刊发表。该馆业余话剧团连续坚持活动20余年,年年有新作品,新成果,先后共排演大中型剧目17个,其中10个是自创的;排演各种形式的小品节目169个,其中160个是自创的。天津电视台曾录制、播放该馆两台多幕剧、14台小品专场。 有3个多幕剧、3个独幕剧、12个小品节目公开发表。5个作品获天津市鲁迅文艺奖优秀作品奖。3台剧目连续参加3届天津戏剧节,获集体奖4项,单项奖21项。 多次参加市级的大型专场演出,4个节目在全国获奖。在天津首届话剧小品比赛中,获惟一的一项最佳创作、表演团体奖。

馆长杨志刚是该馆话剧、相声、小品等作品的主创人员和导演。

七、东丽区文化馆

东丽区(原东郊区)文化馆始建于1956年,馆址初在南郊高庄,1958年迁至东郊四合庄,后又迁至张贵庄。1994年建成建筑面积3400平方米的新馆舍。馆设文艺组、编辑组、创作组、宣传组、办公室、财务室。有干部职工20人,其中高级职称3人,中级职称7人,初级职称6人。

该馆历来重视群众文化活动的组织和开展,以及群众文艺创作活动的辅导。20世纪50年代末,该区新立村的《丰收大歌舞》享誉津门,并曾代表天津市赴京演出。1965年该区女声小合唱《俺是公社饲养员》代表天津市参加河北省农民汇演获优秀奖;1985年自编自演的小话剧《情深谊长》代表天津市参加全国农民戏剧录像调演获三等奖;女声小合唱《海河儿女唱家乡》参加华北音乐节“海河之春”调演,天津电视台做了实况转播;1987年大合唱《农民之歌》参加天津市第一届田野艺术节获优秀创作、优秀表演奖,铜管乐《中华魂》获优秀表演奖,歌舞《美丽的金钟河》参加市乡镇企业文化大赛获优秀创作、优秀表演奖;1990年王学东、王月琴参加第四届田野艺术节交谊舞赛获全能三等奖,小品《叫我一声爸爸》获“天穆杯”小品赛创作三等奖及表演二等奖;歌曲《河堤上有座龙王庙》获第四届田野艺术节歌曲创作一等奖及表演优秀奖等。

该馆的文学创作活动已成为该区的优势项目。 馆办刊物《群众作家》杂志,团结创作骨干150余人,这些骨干每年在省市以上刊物上发表作品70余件,其中丛文、王立刚、赵宝山、姚宗英等多次在省市文学评奖中获奖,特别是乡土诗人许向诚出版的诗歌专辑《葱叶笛》,产生较大影响。

八、津南区文化馆

1949年1月,天津县人民政府文教科组建了天津县文化馆,坐落在咸水沽老爷庙北房。同年8月,县文化馆改为咸水沽(一区)人民文化馆。同时,建立小站(六区)、葛沽(七区)人民文化馆。1952年4月,天津县划归天津市管辖,1953年5月划分为东、南、西、北4个郊区。 咸水沽为南郊区人民政府所在地;咸水沽文化馆改称“南郊区文化馆”,下设葛沽、小站两个文化站。区文化馆由老爷庙迁到旧当铺宅院。 1958年9月至1962年10月,因人民公社化运动行政区划的多次变动,区文化馆站的名称及馆址也多次变动。1962年10月,区文化馆恢复一馆两站建制。

1974年1月建成的区文化馆新馆舍坐落咸水沽老汽车站北 ,占地面积900平方米,建筑面积1450平方米,为3层楼房,有大小房舍50余间,侧厅2个。职能机构设综合文艺部、创作编辑部、经营办公室等。1995年有干部职工20人,其中高级职称2人,中级职称7人,初级职称6人。

该馆以组织和辅导群众文化活动的开展为主要任务。该区的葛沽镇是天津著名的花会之乡,其宝辇、杠箱、竹马、高跷等花会,逢年过节常应邀到天津市及兄弟区县演出。宝辇曾于1987年应邀赴京演出并获奖。不少花会被收入《中国民族民间舞蹈集成·天津卷》。小站镇、葛沽镇、双港镇、八里台镇、双桥河乡等地的文化活动和群众文化骨干队伍不断发展壮大。1993年该区的佛乐小组曾参加天津佛乐团赴英国、荷兰演出。

该馆培养的绘画群体创作的美术作品多次在天津市区举办展览。1989年建立的“平凡画苑”,使美术创作从组织上得到保障,自此不少作品曾赴国外展览。该馆创作表演的小品《路口》1995年获天津市“天穆杯”小品比赛二等奖和第二届“南开杯”全国话剧小品邀请赛三等奖,并入选中央电视台1996年春节文艺晚会。

馆办文学刊物《田野》, 以及蓝色画会、民间吹奏乐团、农民铜管乐队、歌曲创作和书法群体等,都显示了当地群众文化活动的基础和实力。

九、西青区文化馆

西青区(原西郊区)文化馆系解放初期由坐落在杨柳青估衣街的原 “民众教育馆” 改建而成,军管会派干部任馆长 ,时有工作人员3名。1951年改称“杨柳青人民文化馆”,工作人员增至13名。1953年西郊区建区时,建立了区文化馆,馆址在大稍口小学内,有工作人员4名。1955年初和1956年8月,馆址先后迁至纪庄子和李七庄。 1966年,杨柳青文化馆撤销,人员并入区文化馆。1972年文化馆随区政府由李七庄迁至杨柳青镇。

1995年文化馆扩建后,占地面积6000平方米,建筑面积1200平方米。馆设文艺组、美术组、阵地组、后勤组。有干部职工20人,其中中级职称5人,初级职称5人。

该馆重视群众文化活动的开展和辅导,很有成效。1965年,该区的舞蹈《拉网号子》曾代表天津参加河北省农民汇演,获优秀奖;该区60多支民间花会和民间音乐组织坚持按习俗开展活动,深受群众欢迎,并创出佳绩;1987年在天津民间吹奏乐比赛中,该区上辛口民乐队获一等奖,24名老艺人获民间“乐师”、“乐手”称号;全区声乐骨干近百人,多次在全国及市级赛事中获奖;馆音乐干部搜集、整理后编印的《天津法鼓初探》,填补了广场艺术音乐研究的一项空白。

改革开放以来,该馆干部徐乃华、李鸣录、李洪年以当地杨柳青年画为素材进行舞蹈创作的尝试,已完成的十几个作品,形成系列。如《连年有余》、《嬉莲图》、《春风得意》、《瑞雪丰年》、《五谷丰登》、《吉庆有余》、《吉祥如意》、《太平花鼓》、《杨柳青组舞》等。这些舞蹈多次在天津市及全国舞蹈大赛中获奖,有的被专业歌舞团带到国外演出。《连年有余》在天津市首次民族民间舞大赛中获一等奖,并参加了北京国庆游园演出,两次获天津“鲁迅文艺”奖,多次由中央电视台、天津电视台播放。

该馆重视巩固发展农村三级文化网,把文化活动列入建设“明星小康村”内容,并启动“小康村文化工程”,使该区的乡镇文化建设得到均衡发展。

|

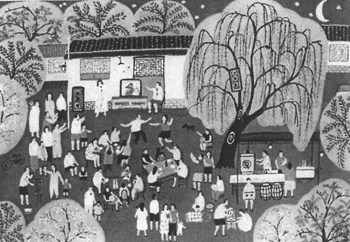

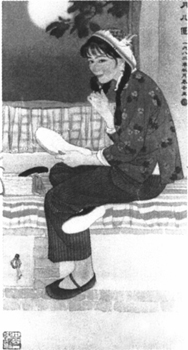

图9-21 天津北辰农民画《消夏图》

作者 马增福 |

十、北辰区文化馆

北辰区(原北郊区)文化馆, 前身是天津县宜兴埠文化站。1953年5月,宜兴埠文化站改为北郊区文化馆。 当时,除2间共80平方米的馆舍外,借用刘园村2间民宅作为办公室,有工作人员3名。1954年市文化局和区政府投资在北仓村新建220平方米共8间房的馆舍, 工作人员增至6名。1959年北郊区划归红桥区,区文化馆改称“北仓文化馆”。1962年北郊区恢复原建制和名称,文化馆也恢复原名称。1970年在果园北道建成700平方米的馆舍,工作人员增至15名。 1986年该馆建成面积为2720平方米的新馆舍(含分馆500平方米,附属房140平方米),坐落在京津公路东侧北运河畔。职能机构设综合业务组、画社、办公室。1995年共有干部职工22人,其中高级职称1人,中级职称4人,初级职称8人。

该馆自1983年起组织开展农民画创作活动 , 逐渐发展并形成自己的风格。 1983年有6件作品参加全国首届农民绘画展 ,《红鲤满塘》、 《房前屋后》、《合家欢乐》、《我和奶奶拾鸡蛋》获二等奖,并被选送到日本、法国、澳大利亚展出。1988年有138幅作品在北京中国美术馆展出,得到中外人士高度评价。 1991年该区农民画第二次进京在中国美术馆展出,有60余件作品被中国民间博物馆收藏。经多年培养,农民画创作人员已有百余人,有万件作品销往世界各地,收到可观的经济效益。1992年,文化部命名北辰区为“现代民间绘画之乡”;该区画会获天津市“鲁迅文艺奖”;馆美术干部张为民被评为天津市劳动模范。

从1984年起,该馆先后建立文学社、诗社和绘画、摄影、京剧、舞蹈、合唱、话剧、器乐、书法等群众业余文化社团,经常开展活动。文学社曾以优异成绩获市“鲁迅文艺集体奖”。馆文学干部滑富强获市总工会授予的“首届劳动者文学奖”。该区的小评戏《喜从何来》参加全国小戏汇演获“丰收奖”。 同期,该馆每年组织4项大型系列活动。即:承办天津市田野艺术节中的“天穆杯小品赛”、“宜兴埠杯农民歌手赛”、“业余相声新作品赛”、“北仓杯交谊舞赛”。其中的“天穆杯小品赛”连续举办多届,已成为该区的文化品牌。在这些活动中先后获省市和全国奖20余项。

由于该馆多年开展群众文化活动和以文补文成绩突出,被文化部命名为“全国先进文化馆”。

|

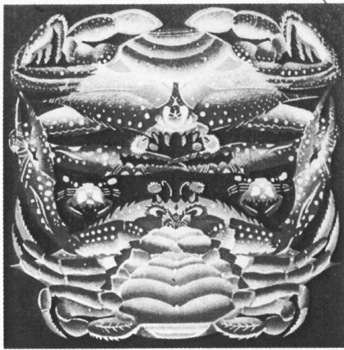

图9-22 塘沽木版水印版画《海味》

作者 李建平 |

十一、塘沽区文化馆

塘沽区文化馆由原民众教育馆改建而成, 时称“塘沽区人民文化馆”,馆址在旧时的法国兵营(今塘沽工人文化宫址)。 1952年迁至张记大楼(今人民影院旁),改称“塘沽区文化馆”。 1958年迁至营口道。1980年馆舍总面积1817平方米,包括一座设有526个座席的礼堂。1995年建成的新馆舍,地处繁华的解放路中段,占地面积12000平方米,建筑面积8600平方米。大楼主体7层,局部8层,具有文娱、观览、购物、住宿、餐饮等多项服务功能。

该馆设文艺组、宣传组、美术组、培训组、基层组、阵地组、 剧场组和办公室。1995年共有干部职工49人 ,其中高级职称2人 ,中级职称8人 ,初级职称14人。

从50年代至90年代,该馆坚持开展群众性声乐活动,取得显著成绩 。经其辅导培训的业余歌手有20余名被专业文艺团体录用 ; 有不少业余文艺骨干代表省(河北省)、市参加全国和省级调演,均获得好名次 。改革开放以来,由区委、区政府主办,该馆承办的大型群众歌咏活动——“海门歌会”已举办7届,成为传统的优势项目之一。

在该馆辅导下取得突出成绩的塘沽版画 ,在国内外享有较高声誉。多次进京展览,颇受好评 。版画群体获天津市“鲁迅文艺奖”和北京《版画世界》的“鲁迅文艺奖”。出国展出30余次,多次获奖。该馆多次举办少儿小版画展,并先后在北京等12个省市及日本东京展出,受到美术界、教育界人士的好评。

该馆辅导的全区23个文化站,有5个“全国达标站”和1个“市级达标站”,另有8个站已达到规定标准。

|

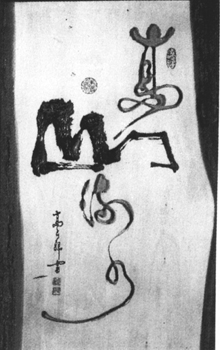

图9-23 汉沽刻字《高山流水》

作者 张金平等 |

十二、汉沽区文化馆

汉沽区文化馆建于1949年7月,地址在杨家寨,时称“汉沽特区文化馆”,有工作人员3名。10月改称“汉沽镇文化馆”。1952年在盐母庙北侧建馆舍10间,1954年随行政区划变动更名为“河北省汉沽市文化馆”。1958年,又随行政区划变更改称“天津市汉沽区文化馆”。 “文化大革命”期间,1971年5月与汉沽工人文化俱乐部合并,称“汉沽区文化宣传站”。1975年1月恢复文化馆建制,时有工作人员34名。1976年7月28日受唐山大地震波及,馆舍被震毁。后在河西四纬路南建成400平方米的文化馆办公楼,1981年5月迁入。同年,在新开南路建新馆,建筑总面积2260平方米,1984年3月竣工后投入使用,设有办公楼、文化活动楼、艺术厅及附属设施。

文化馆职能机构设办公室、创编组、文艺组、美术组、摄影组、基层组、剧场组、艺校等部门。 1995年有工作人员44名,其中高级职称2人,中级职称18人,初级职称22人。

该馆根据本区的特点开展群众文化工作,保持“海、盐、渔”的特色,并产生一批优势项目。

1986年春,汉沽版画在中国美术馆展出,至1995年有300余幅作品在国家、省市级报刊上发表,160余幅作品被中国美术馆等单位收藏,300余幅作品在国外展出。

汉沽刻字于1991年5月和9月分别在天津和北京展出,党和国家领导人、书画界的老前辈及一些专家学者都给予高度评价。

该区刻字群体1993年获天津市第四届 “鲁迅文艺奖”。 1994年4月和7月,该区的“刻字艺术展”分别在香港和深圳展出。

摄影群体形成后,不断取得成就,于1986年和1987年在天津和北京展览,500多幅新闻摄影作品在全国各大报刊发表,有100多幅作品在全国及省市展览中获奖。

该区的民间花会继承传统,勇于革新,曾获津沽民间花会大赛“革新奖”。具有浓郁地方特色和时代气息的民间艺术“飞镲”是该区群众文化的一支奇葩。汉沽盐场飞镲队、高庄飞镲队、高庄小学飞镲队多次在津、京的大型演出中获奖。

1996年汉沽区被文化部命名为“版画艺术之乡”、“刻字艺术之乡”。

十三、大港区文化馆

1963年北大港区建立文化馆,馆址在区政府所在地赵连庄洋闸。1970年北大港区并人南郊区,文化馆隶属南郊区文化馆。1980年随大港区的设立,建立大港区文化馆,有工作人员4人,馆址在区政府附近。1991年2月,在港北街东侧建成大港区文化大楼,总建筑面积为4725平方米。文化馆迁入大楼,使用面积为1352平方米。馆设办公室、文艺组、美影组等职能机构,工作人员增加到44人。 1995年有36人,其中高级职称1人,中级职称8人,初级职称9人。

该馆根据本区的特点,突出抓企业文化活动, 并与中石化四公司、石化公司、大港油田、中建六局、乙烯工程指挥部等单位共办“企业文化”。该区开展的“楼群文化”、“纳凉晚会”等文化形式,已逐渐成为本区群众文化的特色项目。

该馆开展的摄影活动已形成优势, 1985—1989年曾分别在北京、天津先后3次举办大港石油职工影展。其中:李保田的《江南春早》获亚太地区摄影大赛一等奖;赵振亚的《油塑》获“富士杯”大赛一等奖;《升腾》获全国艺术影展金牌,并获“全国青年十大摄影赛杰作奖”;《自然·大地·石油》获石油职工文化摄影专业组金牌;王亮的《舍生忘死保油田》获全国石油影展一等奖。

该馆开展的群众书画活动,成绩显著。1993年12月,太平村乡被文化部命名为“全国书画艺术之乡”他们的美术作品多次在天津、全国的美术展览中获奖,有的作品还参加了国际性的展览。

该馆还开展花会的改革创新,馆舞蹈干部编创的“花板落子”由太平村石星大队参加沈阳全国秧歌节演出并获奖。

|

图9-24 武清县大运河书画院举办“大运河风情”

七省市名家名画精品巡回展 |

十四、武清县文化馆

武清县文化馆建于1949年,由解放前的民众教育馆改造建成,有杨村、王庆坨两处,1951年合并于杨村,有工作人员6人。70年代末到80年代初增至20人。 1995年有36人, 其中中级职称4人,初级职称12人。 职能机构设文学创作组、美术摄影组、音乐舞蹈组、录像放映组、办公室。

该馆自建立以来,抓群众文化工作注重突出地方特色,并把重点放在文化站基本建设上。自1978年起,南蔡村、王庆坨、汊沽港、石各庄、城关、崔黄口、梅厂等乡镇相继建立文化站、文化中心或影剧院。到1995年,全县34个乡已经普建文化站,多数有了独立站舍,80%的村建立了文化室,使三级群众文化网基本形成。

该馆以开办各种学习班加强对文化站(室)人员培训。在天津市的郊县中首先实现了站站有照像机,有橱窗,有展牌。杨村镇文化站成立“雍阳书画社”、“潞河文学社”,培养出一批书画、文学骨干,引起著名作家刘绍棠、书画家刘炳森的关注。二人分别应聘为文学社和书画社的名誉社长。王庆坨、汊沽港、石各庄、梅厂4个文化站分别在曲艺、书画、文艺演唱、文体结合方面取得成绩,形成各自的文化特色。

该馆每年组织开展全县统一的文化活动,如元旦、春节期间的文艺调演、花会调演和一年一度的消夏晚会等。

|

图9-25 工笔重彩画《月儿圆》

作者 王春景 |

十五、宝坻县文化馆

宝坻县文化馆建于1949年12月,馆址在城关镇学街,有馆舍20间,干部4名。1952年迁至商业街,馆舍有37间,干部增至6名。 同时,在大口屯镇组建了宝坻县第二文化馆(又称分馆),配备3名干部。1954年9月第二文化馆与县馆合并。1966—1971年“文化大革命”期间文化馆被撤销。1971年6月文化馆重新组建,先后有工作人员4—8人。

1978年文化馆临街部分平房改建成文化大楼,建筑面积1366平方米,设有展厅、排练厅、游艺厅、录像厅、舞厅、露天舞场等。职能机构设文艺辅导组、美术摄影组、文物组、行政组。1995年有工作人员29人,其中中级职称5人,初级职称16人。

该馆重视群众爱好的戏剧活动,经常创作小戏剧。 1964年,由赵秦、王文煜、张刚德创作的独幕话剧《新社员》代表河北省参加华北地区歌剧话剧观摩演出,剧本被结集出版发行,该剧在1965年拍成电影发行全国。此后,每年省市级文艺会演该县都有小戏上演。如小话剧《新农民》,小歌舞《追车》,小歌剧《一根绳头》、《军民一家》,小评剧《康二嫂求医》,小话剧《大路朝阳》、《春天来了》、《棉花媒》等,都得到专家和群众好评。小评剧《妯娌俩》参加1984年天津市农村业余剧团调演获创作、表演一等奖,导演二等奖;《送女记》获创作、导演二等奖。1985年这两个戏参加文化部举办的全国农民小戏录像调演,分获创作三等奖和“丰收奖”。1990和1991年举办的“天穆杯”话剧小品赛,该县的《春曲》、《盖房·盖房》分获创作、表演一等奖、二等奖。

该馆组织、辅导的群众书画活动相当活跃,作品多次入选天津市和全国展览,并获奖。

1987年在天津市举办宝坻工笔重彩专题画展,展出作品80多幅 。该馆承办的天津市第四届田野文化艺术书画作品展,展出的182幅作品中,有该县45幅;在总共48块金银铜奖牌中,该县夺得14块。

十六、静海县文化馆

静海县文化馆建于1950年。新馆大楼建于1996年,建筑面积2500平方米,馆属剧场1000平方米。新馆集娱乐、辅导、培训、展览等多功能于一体,成为县城群众文化活动中心。馆的职能机构设文艺组、美影组、后勤组。1995年有干部职工23人,其中中级职称5人,初级职称9人。

该馆从多方面组织开展群众文化活动。早在1965年组织的表演唱《冬网号子》、小话剧《永不客满》在河北省农民文艺汇演中获优秀奖。

改革开放以来,小评剧《一件大事》1981年参加天津市农民文艺会演获优秀奖,被天津电视台录播。高官屯、中旺的河北梆子剧团,1983年为天津市群众文化工作会议作专场演出后,被定为好典型向全市推广。

该馆组建的“银锄漫画组”创作群体已有80余人、260余幅作品在天津市专题画展中展出, 漫画家华君武来津观展并题词鼓励; 《中国漫画》、《天津日报》等报刊多次发表他们的作品。

该馆组织的业余曲艺队,坚持拉车下乡, 深入基层配合中心工作宣传演出,《天津日报》、《中国法制报》、《曲艺》等报刊做过专题报道。曲艺节目《老教授哭坟》、《瓷枕风波》等1984年在天津市农民曲艺会演中获一等奖。

摄影队伍已发展到40余人, 与京、冀、川等地的10县举办三届摄影联展。张学华的《团泊风光》获天津市农民摄影比赛一等奖。《天津日报》举办的“农家乐摄影大赛”,该县作者囊括前三名。

大瓦头、管铺头等乡、村,曾向全市介绍开展群众文化活动的经验。西双塘村在抓经济的同时,注重文化建设。他们兴建影剧院,举办全乡文艺会演,创办河北梆子剧团,承办天津市田野艺术节的吹歌大赛,多次支持专业和全国少儿京剧大赛,已成为群众文化活动的先进典型。

|

| 图9-26 抟土泥塑作品《二老农》 作者 于庆成 |

十七、蓟县文化馆

蓟县文化馆始建于1949年, 称“人民文化馆”, 地址在千年古刹“独乐寺”侧院,设文化艺术组,宣传组。 1953年改称“文化馆”,设宣传组、辅导组、图书组。1969年3月,文化馆被撤销。 1971年10月文化馆恢复建制,设群艺组、美术组。1972年增设创作组,恢复图书组。1979年成立泥塑组。1981年成立舞蹈组。到1995年,有干部、职工49人,其中高级职称1人,中级职称6人,初级职称5人。

该馆把指导乡镇文化站、辅导农民文化活动、组织年节假日的大型演出和联欢活动,作为重点工作和经常工作,尤其注重抓当地的传统艺术。该县的剪纸作品曾参加天津市历届美展, 还曾参加佛山、扬州、安塞等10市县联合举办的展览,均获好评。

该馆经常开办学习班为基层培训文艺骨干,已培养业余摄影作者160多人,业余美术书法爱好者180多人。几十年来共培训各类文艺人才上万名。该县群众舞蹈活动有基础,1982年由李莉等创作的独舞《鱼水情深》参加天津市第二届舞蹈汇演获创作和表演两个一等奖。该馆辅导的美术摄影活动,已举办作品展览12次,展出作品900多件,参加市级展览130多件。

该馆几次为蓟县“山货节”组织文艺演出活动,促进了经济与文化的结合,收到良好的效果。

|

| 图9-27 在蓟县长城脚下举办的天津山货节开幕式 |

1977年该县兴起泥塑艺术。文化馆因势利导,开办泥塑工艺学习班,培养第一批学生8名。1979年为联合村制作一组包括300多个人物的村史泥塑。1981年文化馆成立工艺美术服务部,批量生产泥塑制品。这期间不断有泥塑作品参加天津市和全国美展并获奖。其中,馆干部于庆成的作品自成一格,受到国内外专家的重视。于庆成曾应邀赴澳大利亚和韩国讲学,联合国教科文组织授予他“民间工艺美术大师”称号。

十八、宁河县文化馆

宁河县文化馆始建于1949年底,以芦台镇关帝庙为馆舍。1959年宁河与汉沽合并,该馆并入汉沽文化馆。1963年重设县文化馆,馆址在芦台中街,有工作人员6人。“文化大革命”期间,人员下放劳动,只留下1人。到1973年下放人员返回工作。中共十一届三中全会后,馆工作全面恢复,工作人员增至20人。1984年迁至新区文化路新楼。新馆舍建筑面积1150平方米,设有排练厅、展览厅、电视厅、游艺室。职能机构有文艺辅导组、美术组、摄影组、文物组、创作组、后勤组等。 1995年工作人员增至26人,其中高级职称2人,中级职称7人,初级职称14人。

该馆的群众文艺活动如音乐、舞蹈、戏剧、美术等比较活跃。70年代,小歌舞《战地救护》在天津市舞蹈比赛中获奖。舞蹈《玉荷配》在全市舞蹈创作比赛中获奖后被天津电视台录播。

该馆重视民间音乐的发掘和扶植。 自1985年起,该馆连续举办6届全县青年农民歌手赛,促使歌唱活动在全县广泛开展。岳龙乡农民歌手张文东参加全国青年农民歌手赛获二等奖;农民歌手陶晓霞参加天津农民歌手赛获一等奖;农民歌曲作者张殿良创作并发表的歌曲近百首,报刊、电台曾多次作报道。“南涧花吹”受到市领导和国际友人的称赞;廉庄乡大于村的唢呐手张福桂代表天津市参加全国朱载育唢呐比赛获一等奖。

馆音乐干部石瑞生是天津著名的曲作者,歌曲《摘酸枣》获全国“小百灵”电视大赛二等获,民歌《我家住在杨柳青》获天津市民间音乐一等奖,同时获天津市“鲁迅文艺”奖。馆美术干部张扬的作品多次参加天津市和全国美展,其作品还多次选送到日本、澳大利亚等国展出。

该县自1989年起连续举办了4届元宵花灯展,其中《黄鹤楼组灯》代表天津市参加在山东淄博举办的全国花灯展荣获一等奖。

|