1949年1月天津解放后,中共天津市委、市人民政府及其所属有关部门对电影事业的管理不断加强 。一方面充实、健全各级管理机构,认真贯彻有关政策,制定、完善规章制度;一方面注重调查研究,加强对电影事业发展建设和电影发行、放映、宣传活动的指导和推动,促进这项事业健康发展。

一、管理机构

(一)行政管理机构

1.市级机构

1949年1月15日天津解放后,中国人民解放军天津军事管制委员会文教部文艺处所设电影戏剧科,负责管理电影工作。

1950年3月成立的天津市文化事业管理局,设有电影科。1952年9月天津市文化事业管理局改称“天津市人民政府文化事业管理局”,1955年4月改称“天津市文化局”,均设有电影科。

1958年3月起,市文化局电影科与市影剧企业管理公司合署办出。同年8月,电影科改名电影处,仍与市影剧企业管理公司合署办公。

“文化大革命”期间,市文化系统革命委员会设文化组,负责管理电影工作。

1979年,市文化局所设文化处,负责管理电影工作 。1980年6月,市文化局恢复电影处建制。1983年11月,市文化局机关精简,电影处与文化处合并,称文化电影处。

2.区、县机构

区县自1955年前后有了电影放映单位后,均由区县人民政府文化科(文教科)负责管理电影工作。随着文化事业的发展,未单独建立文化科的区县,从50年代中期到末期相继建立文化科,负责管理电影工作。到80年代,4郊5县和滨海3区相继建立文化局;到90年代初,市内6个区相继建立文化局。各区县文化局均在相关科(室)配备专职或兼职干部管理电影工作。

(二)业务管理机构

1.市级机构

天津解放后成立的天津市电影服务社,经营影片发行业务,也负责电影放映活动的指导与管理 。1949年5月,在天津市电影服务社的基础上建立华北影片经理公司天津办事处。以后随着时间的推移,这个机构曾多次更改名称(“中国影片经理总公司天津办事处”、“中国电影发行总公司天津市公司”、“天津市电影发行公司”、“天津市影剧企业管理公司”等),其职责任务一直承担电影放映活动的指导与管理工作。

1958年3月,天津市影剧企业管理公司与市文化局电影科合署办公。1959年1月,天津市影剧企业管理公司分开设置,电影方面成立天津市电影发行放映公司,仍与市文化局电影处合署办公,公司设放映网管理科,专门负责电影放映活动的管理。

1966 年“文化大革命”开始后 ,电影部门被“造反派”夺权 ,市电影发行放映公司与市文化局电影处合署办公的机制自行结束 。自此到1978年,天津市电影发行放映公司先后4次更改名称,均设有放映网管理科,作为公司的职能部门负责全市电影放映活动的管理。

1987年6月,市电影发行放映公司建立农村工作科,专门负责郊县农村的放映网管理、影片宣传指导和16毫米影片的订购 、排映、调度等工作。1991年12月,农村工作科撤销,农村电影放映管理工作并入放映网管理科。

2.区、县机构

塘沽区于1960年建立电影管理站,1980年改称电影发行放映公司。

汉沽区于1963年建立电影管理站,1980年改称电影发行放映公司。

市内6个区和4个郊区于1977年建立电影管理站。4个郊区电影管理站于1980年改称电影发行放映公司。

大港区于1980年10月建立电影发行放映公司。

5县原隶属河北省时,于1958年至60年代初先后建立电影管理站。1973年划归天津市管辖后,均于1980年改称电影发行放映公司。

区县电影管理站和电影发行放映公司是电影发行放映的基层经营管理部门,在当地政府文化行政部门的领导下和市电影发行放映公司的业务指导下,负责当地电影发行与放映活动的管理。

二、管理实践

1949年1月 15日天津解放后,自16日市军管会文教部接管原国民党“中央电影公司天津办事处”、成立天津电影服务社起,人民政权便开始了对电影行业的管理。

(一)电影发行放映活动管理

1949年1月23日起全市电影院陆续恢复映出后,军管会文教部文艺处即着手对上映影片的审查 ,凡有反共、反苏、反人民和宣扬国民党正统思想内容的影片,禁止上映。3月11日召开的电影评论座谈会,对开展影片宣传和评论活动问题进行讨论,并对以后的工作提出了意见。

1952年10月1日市文化局发出《关于加强管理并改善全市电影宣传 、放映及设备工作的指示》,对加强这三方面工作提出具体要求,并强调发挥人民电影艺术的宣传教育作用,扩大电影在人民群众中的影响,使电影院成为配合宣传任务的文化阵地。

50年代,文化部电影局统一部署的国产新影片发行和中外电影周、电影展较多,市文化局认真指导这些活动的安排和落实。这期间调查研究了电影市场,规定了优待军人办法和大中学校包场、儿童票价打折办法;调整影片租价,把原价过低的16毫米影片租价由6元调整到8元。伴随放映网不断发展壮大和电影放映活动日趋活跃,市文化局从加强管理以规范行业行为,使之认真贯彻党的文艺方针和电影工作政策出发,提出工作 |

|

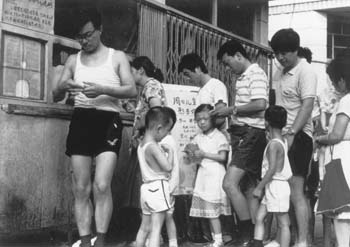

图7-46 电影院举办“周日儿童专场”

群众排队购票 |

|

任务 ,制订规章制度和指导放映、宣传活动的开展。1954年7月20日发出《关于影院开辟儿童早场的通知》,规定“十月”、“淮海”、“华安”、“莫斯科” 4家影院开办儿童场,使电影更好地发挥教育儿童和辅导儿童文娱活动的作用,并调低了儿童票价。1956年1月,市文化局根据市委宣传部的部署 ,通知各郊区电影放映队配合农村破除迷信的宣传,安排放映国产故事片《一贯害人道》、《鬼话》、《神鬼不灵》等。1957年8月12日 市文化局发出《 关于支援学生参加农业生产影院举办义映场的通知 》,安排11家甲级影院每院义映3场 ,全部收入做为支援学生参加农业生产劳动基金上缴市人民委员会。在1958年“大跃进”期间,市文化局曾召开全市电影发行放映跃进誓师大会,肯定当时出现的过热情绪和过高的放映计划指标 ,通过了《 跃进誓师大会决心书》和《向全国兄弟单位的倡议书》。不久,实践证明那些过热的提法是不科学、不现实的,从中吸取了教训。

60年代初,电影放映网有发展 。自“文化大革命”开始后 ,由于大批影片被“封 |

|

存”, 放映单位有所减少。这期间,市文化局和市电影公司以行政、业务两种手段 ,从搞好国产故事片、“革命样板戏”影片、表现“文化大革命”发展的纪录片和列为“批判”影片的发行放映出发,对城乡电影放映、宣传活动进行指导和推动。其间,市文化局于1964年两次组织市电影放映队参加农村文化工作队先后赴霸县和南郊 、西郊区配合 “社会主义教育运动”(即“四清”运动) ,为农民放映《夺印》 、《箭杆河边》、《千万不要忘记》等15部影片50多场;为配合形势教育和战备教育,市文化局与市防空委员会、中国人民解放军天津警备区政治部于1965年10月联合组织了《反空袭斗争》、《决心战胜美国侵略强盗》等纪录片的放映,全市共放映2800多场,观众230多万人次。当时 ,为适应群众的消费水平和扩大电影放映,曾几次降低电影票价和影片租价。

1976年10月“文化大革命”结束,特别是中共十一届三中全会之后,大批影片恢复发行,电影市场空前活跃,出现了供不应求的局面。为缓解矛盾,市文化局一方面批准一些机关礼堂和企事业单位的俱乐部对外开放,一方面鼓励、支持农村人民公社和生产大队建立8.75毫米电影放映队,以满足城乡人民看电影的需求。为适应电影市场的空前活跃,给观众创造良好的看电影环境,1982年1月,经市人民政府批准 ,市文化局与市体委、市公安局联合发布面向社会的《关于加强公共文化体育场所管理的通告》。《通告》对影院的治安秩序管理、环境卫生管理、服务管理等作出了规定。与此相配合,市文化局批转了市电影公司《关于在全市影院开展以“五讲四美”(讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德,心灵美、语言美、行为美、环境美)为中心的文明礼貌活动的通知 》。此项活动有布置、有检查、有评比,按照连续3年评为“先进单位”的影院授予“文明电影院”称号的规定,1984年评出第一批“文明电影院”8家。这期间 ,市文化局、市电影公司分别以召开城市影院工作座谈会、农村电影放映管理和普及放映经验交流会,以及举办农村电影队幻灯宣传汇报映出等形式和方法,研究放映网的发展建设,交流推广先进经验,促进电影放映、宣传活动的开展。同时期,市电影公司派技术干部刘维善协助黄河道影剧院放映技师王新江等完成影院上映不同幕别影片变换银幕边框的自动装置——“活动幕框 ”。这是电影放映技术的一个创造。天津市电影公司于1983年3月发出《通知》,要求全市电影院安装此项装置。这一装置在天津定型后,曾应邀到中国电影发行放映公司在杭州召开的全国电影发行放映技术会议上展出,受到肯定和好评。天津市舞台设备研究所将这一技术成果列为经营项目,取得可观的经济效益。

到80年代中期,电影市场出现滑坡。为扭转局面,在管理工作上突出强化政府行为。特别是对农村工作,1985年末市文化局张新生副局长带领调查组到郊县农村搞调研,写出《关于加强农村电影放映工作的报告》,提出解决农村电影放映难和农民看电影难问题的意见和建议。市委农委和市委宣传部联合转发这个《报告》后 ,对解决农村电影放映活动中存在的难题产生了积极作用。1986年中宣部、广电部、文化部 、农牧渔 |

|

图7-47 1990年2月市文化局召开的天津市电影发行放映

工作会议上,表彰了天津市获广播电影电视部奖励

的电影发行放映先进集体和先进工作者 |

|

业部联合向全国各省 、自治区 、直辖市发出的《 关于解决当前农村看电影难问题的意见》( 广影发〔1986〕35号文)附发了天津市委农委和市委宣传部转发天津市文化局《 关于加强农村电影放映工作的报告 》 。当时,为全市电影系统开展创优争先活动,市文化局制订颁发了《创建“文明单位”条件》,引导这一活动的发展 ,有一批先进典型达到了“文明单位”标准,受到表彰。1987年3月广电部在广州召开全国电影发行放映系统表彰大会 ,武清县电影公司、和平区南市电影院获“全国电影发行放映系统先进单位”称号 ;1989年11月15日广电部发出的《关于表彰全国电影发行放映工作先进集体、先进工作者的决定》 ,武清县电影公司 、曙光电影院 、光明电影院获“全国电影发行放映工作先进集体”称号 ,宁河县东棘坨乡电影放映员赵如然获“全国电影发行放映工作先进工作者”称号。

进入90年代,面对电影市场仍不景气的现实 ,市文化局仍坚持发挥政府文化主管部门的行政职能作用,经过调研,于1990年7月写出内容包括加强对农村电影放映工作的领导、巩固和发展农村电影放映网、认真解决农村电影放映收费问题 、做好农村影 |

|

片供应和电影放映等的《关于推进农村电影放映工作的几点意见的报告》 上报市政府 ,市政府办公厅于8月22日向各郊区 、县政府转发了这个《报告》 。1992年8月,市文化局在中共十三届八中全会文件精神指引下,得到市委农委和市委宣传部的赞同 ,于同年8月21日联合发出《关于认真贯彻中央〈决定〉精神做好电影下乡工作的通知》。《通知》根据八中全会《关于加强农村精神文明建设的决定》中提出的“重视农村社会主义文化阵地建设”和“做好电影下乡”的精神,就如何抓好电影下乡的具体办法作出了安排和提出了要求。这两个文件引起了郊区、县党政领导对电影工作的进一步重视,普遍加强了领导、管理,收到了明显效果 。1993年3月,市电影公司与《今晚报》社和中国电影艺术研究中心联合主办“ 当代电影观赏性研讨会”,就如何在情节、结构和造型上把电影拍得更好看、更具观赏性 ,以及电影观众连年下降的原因等问题进行了研讨,对电影文化的建设和电影发行放映工作的改进以更好地为广大观众服务产生了积极影响。

自1993年起,随着改革开放的深入和市场经济的发展,全市城乡电影行业开始转入以市场调节为主的运行机制,在市场与经营上出现了优胜劣汰的趋势。市文化局和市电影公司均密切注视形势的发展变化,并视情况采取措施推动全市电影发行放映工作的开展。

(二)电影放映网的建设

天津解放后,为让广大工农群众看到电影,市文化局抓紧电影放映网的建设与发展。1952年10月即成立了局直属的电影教育工作队,派赴市内边缘地区和郊区进行巡回放映。这期间,根据政务院 、文化部和市政府的有关决定或规定,完成了对被判定为“隐匿敌产”的影院(5家)、属于军队和公安机关作为“机关生产单位”的影院(2家)和中苏友好协会所属的电影放映队(1个)的接管工作,把他们纳入文化系统电影放映网的范围,实行统一管理。与此同时,成立了局直属的影院管理委员会,负责管理“光明”、“和平”、“华安”、“河北”、“天津”、“淮海”、“开明”、“莫斯科”共8家影院。到1952年末,全市共有各种类型的电影放映单位68个,从业人员1010人。自1952年7月文化部发出《关于加强电影发行与放映工作的指示》、1953年2月政务院发出《关于建立电影放映网与电影工业的决定》之后 ,天津开始有计划地发展电影放映网 。市文化局制订计划 ,并采取措施 ,10年共发展195个电影放映队 、10个电影俱乐部,建成3座电影院。到1962年,全市共有电影放映单位347个,从业人员4240人。

60年代初 ,国家处在暂时经济困难时期 。为适应广大群众的需求,电影放映单位仍有发展 。为加强引导,市文化局于1962年4月按照中央“调整、巩固、充实、提高”八字方针及相关政策,制订印发了《天津市电影放映网调整规划方案》、《天津市影片发行管理制度》、《关于普及农村电影放映活动的意见》等指导性文件,在全市各区贯彻执行。当时,为贯彻党的八届十中全会精神,大力支援农业,充分利用电影宣传农业集体化和向农民普及农业科技知识 ,市文化局于1964年5月批准成立天津市科学教育电影放映队,到郊区农村巡回放映科教影片。1964年末,全市电影放映单位总数为357个,从业人员4270人。

“文化大革命”开始后,市不再统一安排放映单位的发展,一些区县根据当地需要自行安排发展。这期间 ,全市城乡共发展640多个电影放映单位。

“文化大革命”结束后,大批原被封存的影片解禁,电影市场趋于活跃,广大群众迫切要求看电影,客观形势要求发展电影放映网。由原新闻影院易地重建的黄河道影剧院这时建成,河北区北宁公园内的“二七礼堂”被批准对外开放,并改名“北宁影院”。1976年,市电影公司派农村放映网管理干部到宝坻县和武清县进行调研,提出了积极发展适合农村普及电影的8.75毫米电影放映队的建议。此建议得到各方认同 ,4年共发展230多个队,宝坻县和蓟县一度出现了村村办电影队的公社。这期间,为满足城市工人和市民看电影的需求,批准一批机关礼堂 、工厂俱乐部对外开放——放映电影。到1979年末,全市电影放映单位总数达到2212个(为历史最高纪录),从业人员6560多人。

80年代初,为调整城市影院布局,在缺少影院的地区安排了影院的发展,如和平区的“新兴影剧院”,河东区的“中山门影院”,红桥区的“本溪路影院”,河北区的“金钟影院”,塘沽区的“北塘影院”、“长征影院”,汉沽区的“汉沽影院”等 。同时,鼓励与支持蓟县 、宁河县、静海县3个县城影院的建立以及郊区、县集镇影院的发展。1981年,文化部与中国建设银行联合作出决定 ,以由建行发放限额货款的办法支持集镇简易电影院的建设,并联合发出《通知》,核定天津市贷款60万元。市文化局与建设银行天津分行联合发出《天津市农村集镇简易电影院贷款办法》。自此,陆续在静海县的王口等5个乡、宝坻县的林亭口等3个乡、武清县的史各庄等6个乡 、蓟县的下仓等2个乡 、宁河县的潘庄等 |

|

图7-48 1989年12月市电影公司在南郊区召

开乡村简易影院经营管理座谈会 |

|

2个乡 ,以及南郊区的双港、北郊区的宜兴埠 、大港区的太平村 ,共建成简易电影院21座。在集镇影院发展兴起后,市电影公司技术部门经过调研,在蓟县邦均镇影院实验利用小型风机、通过地道、将观众厅内的污浊空气排出的办法,解决了夏季影院通风、降温问题。此事引起文化部电影局和中国电影发行放映公司的重视,其工程技术人员认为此工程简便易行,通风降温效果好,且投资较少(只需5000元左右),适合农村集镇影院采用。文化部将此项工程列为1983年“四大技术成果”之一,并在蓟县邦均镇召开了有全国20个县参加的现场会进行推广。

1985年,全市各种类型的电影放映单位总数为1145个,从业总人数5346人。

80年代中期以后,大文化市场全面发展,电影观众开始减少,文化主管部门不再安排放映网的发展,管理工作转移到为提高电影放映与服务质量以增强竞争能力而进行的影院建筑和设备设施改造,以及“创优争先”活动上。5年内改造影院36座 ,建成小型电影厅4座,评定批准“特级影院”23家、“甲级影院”10家。 |

|

进入90年代以后 ,随着市场经济的发展 ,全市城乡电影放映网形成自然调整 ,总体上是收缩趋势 ,各种类型的放映单位均有所减少。到1995年,全市各种类型的放映单位总数为643个。面对新形势,市 、区、县文化主管部门和电影管理部门均在探索市场经济条件下电影事业的发展规律,积极采取措施巩固电影放映阵地。

(三)电影专业人员培训

解放前,天津的电影业未正式培训过专业人员。电影院的放映技术人员,均由影院以“师带徒”的办法解决。解放后,为适应电影发行放映事业发展的需要,市文化局和市电影发行放映公司大力培训放映技术人员,并及时培训放映技术师资,适时安排电影发行放映经营管理人员和业务人员的系列培训,40多年共培训各类专业人员4800人。

1.派出人员学习

50年代至80年代 ,文化部电影局和中国电影发行放映公司多次开办电影放映技术与放映师资 、电影发行和电影器材管理干部培训班或讲习会,天津市均派员参加学习。

1950—1987年天津市电影系统派出人员参加全国培训概况一览表(表7-11)

2.天津市组织的培训

(1)放映技术人员培训

1956年9月,市文化局主办的电影放映训练班成立并开课,第1期培训放映员42名。此后,每年开办一期,每期50至60人不等,10年共培训放映员500多名。“文化大革命”期间停办5年 。1971年训练班恢复工作,改由市电影公司主办,仍称“电影放映训练班”,并坚持每年开办 ,到

|

图7-49 天津市电影公司培训放映技术人员

(后左一为王惠芬老师) |

| 1992年开办电影放映技术中专全科学历班,学期3年,培 |

1976年起,郊县农村电影放映网发展迅速,5县、4郊训任务,从1976年到1984年共培训放映员1400多名。

(2)经营管理、业务人员培训

自70年代初开始,市电影公司采取开办短期学习班、 |

|

|

1987年累计开办27期,共培训放映员(多数为农村放映员)及有关技术人员1320人(包括仪器仪表测试 、晶体管扩音机检修 、检片 、技 检 、声光质量测定 、氙灯应用知识、输片传动部分检修、偏光立体电影放映技术、微电脑自动放映等短期训练班15期,学员共440名)。

1987年起,市电影公司与天津市和平区职工中等专业学校联合开办训练班培训电影技术人员 。 首先开办电影放映技术中专班到1991年共开办5期,培训学员240名;

训学员23名。

、滨海3区的电影公司均承担初级放映员培

讲座和“以会代训”的方法培训经营管理人

|

图7-50 天津市电影公司举办美工培训班

(前左二为赵静东老师) |

员和业务人员。

1972—1991年天津市电影专业人员短期培训概况一览表(表7-11)

(四)筹建电影制片厂

按照文化部1958年制订的《关于在各省、自治区、直辖市建立电影制片厂方案》和河北省委交给省会天津市委筹建电影制片厂的任务,市文化局于同年6月制订了《天津电影制片厂筹建工作计划(方案)》。《方案》提出建厂规模为:占地10万平方米,需投资200万元。《方案》经市委批准后,市文化局朱仄副局长(兼任制片厂副厂长)主持筹备工作:一是通过组织部门从中央新闻纪录电影制片厂、河北农业电影社等单位调来编导 、摄影等专业人员和业务人员 ;从社会上招考一批学员,并随即选派部分人员赴中央新闻纪录电影制片厂和北京电影制片厂进行专业学习。二是经市有关部门批准,在西郊区征地200亩(今市委党校址)准备建厂。三是根据市政府批准的购置制片设备所需资金25万美金 ,责成有关人员通过相关渠道从国外购买所需设备。

在筹建中,按照建厂《方案》中提出的“边建厂、边生产”的原则,组织已调入上岗的摄影师张永、刘天湘、李延荣等投入工作,很快拍摄了第一部新闻短片《麦收喜报》,编成《河北新闻》(1本)第1号,在省内发行。此后,连续拍摄了几部新闻片;1959年与北京电影制片厂联合摄制了由梁斌同名小说改编的故事片《红旗谱》。

建厂所需物料(包括钢材、木材、水泥、砖等)于1959年陆续到位。进口的摄制、录音、洗印等设备于1961年相继运抵天津。到1962年上半年 ,已建成库房和创作大楼主体框架 ,摄影棚已打完地基 。此时,因国家遇到暂时经济困难 ,国务院批转文化部《关于调整电影制片厂的报告》。据此,市领导作出停办电影制片厂的决定。制片厂按照执行,并于1962年6月写出《关于撤销结束工作计划》报到市文化局 ,市文化局向省文化局作了报告,省文化局向文化部作了报告。

制片厂撤销后,市文化局安置了部分人员,接管了文书档案、办公用具、图书资料等。

(五)电影事业管理体制、经营机制的建立与调整、改革

天津解放后,电影行业很快实现了从旧管理体制向新管理体制(政府文化行政部门主管电影事业)的转变。天津市文化事业管理局于1950年3月成立后,立即着手电影事业的全面管理,根据电影事业的发展变化,随时调整、改革管理体制和经营机制。1953年4月,市文化事业管理局影院管理委员会成立,以此加强对影院的管理工作。1954年10月,根据中国电影发行公司总公司的决定,及时将“中国电影发行公司总公司天津市办事处”改为“中国电影发行公司总公司天津市公司”,强化了市电影公司的职能作用。

1956年,将8家私营影院、12家兼映电影的私营剧场改为国营;将市文化系统电影放映队和市影剧企业管理公司管辖的16家影院 、12家剧场下放所在区文化行政部门管理。同时,改变郊区电影放映单位财务管理体制,由区文化主管部门交归市影剧管理公司管理;将由市影剧场管理公司领导的16家影院的行政和人事管理权下放给所在区文化主管部门管理,加强了地方政府对电影事业的领导。1957年8月 ,根据国务院批转文化部《关于各地电影发行企业划交地方文化行政机关领导和管理的规定》,中国电影发行公司总公司天津市公司划归天津市文化局领导管理,并改名为“天津市电影发行公司”。自此,市文化局有了直接隶属的电影发行机构。1958年3月,在“大跃进”形势下 ,将市电影发行公司与市影剧场公司合并,成立“天津市影剧企业管理公司”;同时市文化局电影处与该公司合署办公 。这年8月,为适应农村“公社化”的需要,将原属各郊区人民委员会领导的电影放映队分别移交给所在区人民公社领导管理。

自天津市按照国务院决定于1958年改为河北省省会之后,天津的电影管理体制和经营机制也作了相应调整。1959年1月 ,将天津市影剧企业管理公司分开设立“天津市电影发行放映公司”和“天津市演出公司”;将接收的“河北省电影发行公司天津专区发行站”更名为“天津市电影发行放映公司农村发行站”,并自4月份起由天津市电影发行公司负责供应河北省天津专区各县的35毫米放映单位和霸县、静海、武清、任丘4县的16毫米放映单位所需影片。1960年,经河北省电影发行放映公司与天津市电影发行放映公司商定,由天津市电影发行放映公司农村发行站负责河北省沧县专区的沧县、交河、河间等9个县的影片供应和放映活动管理 ,并将天津市电影发行放映公司农村发行站改称“天津市电影发行放映公司农村管理站”。此后,为切实加强电影放映网的管理,市文化局在对全市电影放映单位进行重新登记之后 ,于1959年8月20日发出《关于试行放映网管理的分工范围的函》,对市文化局、市电影发行放映公司、区县人民委员会文化科和农村人民公社在电影放映管理工作上的原则分工及职责范围作出了规定。同时,市电影发行放映公司印发了《电影发行放映工作暂行管理办法》,对影片供应工作、影片取送制度、临时串映影片拷贝手续、片租结算办法等作出了安排,要求发行部门和放映单位同时执行。

60年代初,为把电影机生产纳入与电影发行放映统一规划和管理的轨道,市文化局决定将局属电影机制造厂交归市电影发行放映公司领导管理。

为规范全市电影发行放映及有关业务活动的基本要求 ,市文化局于1961年6月1日颁发《天津市电影发行放映工作暂行制度 》。其中包括:《影片发行管理制度》、《放映声光质量标准暂行规定》、《爱机护片和修配器材供应暂行制度》、《违章处理办法》等项内容。10月,文化部颁发《电影放映技术操作规程》等7项技术制度,市文化局及时通知全市电影发行、放映单位认真执行。

1966年6月,市文化局和市财政局根据市人民委员会批转市文化局《关于改进郊区影剧事业管理体制办法的请示》,联合发出《 关于郊区影剧场、电影队的财务工作移交办法规定的通知》,对郊区影院、放映队等的财务工作移交市影剧管理公司管理作出了规定。

“文化大革命”期间,“天津市文化系统革命委员会”成立(同时撤销市文化局),后改称“天津市文化局革命委员会”。天津市影剧管理公司被“造反派”改名为“天津市红色影剧服务处”。1973年2月,市文化局革命委员会批转市电影发行放映公司革委会制订的《 天津市电影发行放映管理工作规定 》等规章制度 ,要求电影发行部门和放映单位贯彻执行。9月 ,国务院关于变更行政区划的决定将河北省所辖蓟县、宝坻县、静海县、武清县、宁河县划归天津市管辖。自此,在电影工作方面,由市电影发行放映公司负责5县的影片供应和放映活动的指导与管理。

1977年5月,按照国务院国发〔1976〕37号文转发文化部、财政部《关于全国电影发行工作会议的报告》和文化部、财政部颁发的《 改变电影发行体制实施办法》,进行体制改革。天津市人民政府批准市文化局、市财政局制订的《改革方案》。《方案》规定:①将市电影公司过去执行的代理中国电影公司发行影片改为市电影公司向中影公司购买影片拷贝,实行独立核算;②市电影公司统管全市电影发行工作,区县电影管理站代理市电影公司经营对当地电影放映单位的影片供应;③市内各区要尽快建立电影管理站,郊县电影管理站要进一步健全。

1979年,根据国务院国发〔1979〕198号文批转文化部 、财政部《关于改革电影发行放映管理体制的请示报告》,又一次进行体制改革。天津市人民政府以津政发〔1980〕56号文批转市文化局、市财政局《关于电影发行放映管理体制改革方案》规定:“自1981年1月起 ,市区影院的影片供应改由市电影公司直接安排,市区电影队及对内放映单位的影片供应仍由区电影管理站负责……”为落实改革方案,强化区县管理工作,市文化局决定将郊县电影管理站改为电影发行放映公司,并颁发了《天津市郊区、县电影发行放映公司试行工作条例》和《天津市市区电影管理站试行工作条例》。随后,市电影公司制定印发内容包括发行管理、放映管理、宣传管理、计划财务管理等的《区、县电影发行放映公司、电影管理站发行放映业务管理工作暂行规定》。

到80年代中期,电影市场出现滑坡,农村尤为明显。面对这一现实,为扭转下滑趋势,市文化局一方面通过召开专业会议分析形势,总结经验,发动全市电影部门大胆进行改革和加强管理,力促电影事业的发展;一方面批准市电影公司的《改革方案》,从领导体制、经营机制、机构设置、劳动人事、奖惩制度等方面进行全方位的改革探索,收到了成效。这期间,市电影公司突出加强城市影院的素质管理,制订施行了等级影院《条件》和《管理规定》,持续组织影院开展“达标”活动,普遍提高了影院的经营水平,提高了社会效益和经济效益。 |

1985年9月12日,市电影公司隆重召开颁发从影30年荣誉证书、证章大会,代表中国电影发行放映公司向天津市140名从事电影发行放映工作30年的人员颁发此项证书、证章。此项活动对处于滑坡趋势的天津电影发行放映系统,起到了激励与鼓舞作用。

1990年2月 ,市文化局召开的对发展城乡电影放映网 、改造城市影院、发展乡村简易影院 、改变经营方式 、理顺管理体制 、加强法制建设、搞好队伍培训等方面具有行政指导意义的天津市电影发行放映工作会议 ,邀请市委常委黄炎智、副市长钱其璈、广电部电影局局长滕进贤、中影公司经理胡健等领导莅会 ,他们均作了有准备的讲话;加之有3个县(宝坻、静海、宁河)主管电影工作的副县长出席会议,从而扩大了会议的影响。此后,不少区、县的党政领导亲自过问电影工作 ,到当地召开的电影工作会议上作报告;一些郊区、县的党委宣传部 、文化局领导带队深入基层搞调查,研究解决农民看电影难的问题,均收到了效果。

1989年中影公司召开全国电影发行放映单位多种经营座谈会之后 ,天津市电影公司于1990年4月组织部分区县电影公司经理赴全国电影发行放映系统多种经营先进单位河北省献县和广东省佛山 、顺德、中山三市进行考察,学到了经验,促进了天津电影 |

图7-51 天津市电影公司经理任大星为老经理薛维典

佩戴中国电影发行放映公司颁发的“从事电影

发行放映工作30周年”荣誉证章 |

|

系统多种经营的开展,收到了预期的经济效益,有力地支持了电影主业。

1991年2月 ,市文化局颁发施行经市政府同意的 、旨在强化电影发行放映的行政与业务综合管理——包含领导管理 、影片发行、放映网管理、电影宣传、技术管理、计划财务、器材供应、放映设备修配、专业队伍培训各项基本要求的《天津市电影发行放映管理工作暂行规定》(广电部电影局于1991年5月在杭州召开的《电影放映管理规定》座谈会,主持会议的包同之副局长赞赏天津的《规定》从行政 、业务两方面进行管理的做法,主张按此原则制订国家的这项规定)。与此同时,支持市电影公司推行的影院等级制的管理措施,先后出台了特级影院、甲级影院、乙级影院和小型影厅的载体《标准》与《管理规定》。市电影公司在进行自身改革的同时,以促进、支持影院建筑与设施改造为突破口,改善影院面貌,提高影院整体素质;同时,以发展多种经营和放开电影票价激活影院经营,以搞活影片供应和提高服务水平争取观众,使电影在大文化市场竞争中站稳了脚跟。

1991年国务院批准广电部、财政部等5部门关于建立国家电影事业发展专项资金的决定 ,市文化局采取有力措施,精心组织运作,基层单位积极配合,为这一工作打下了坚实基础,连年成绩优异,受到国家电影专项资金管委会的表彰奖励。

1993年1月起 ,经市文化局批准实行的市电影公司深化《改革方案》,内容包括实行经理负责制、干部聘任制、建立职工代表大会制,以及精简机构、改进经营管理、完善财务制度、改进奖惩制度等,使改革深化了一步,已收到成效。1993年12月,市文化局与市财政局联合发出《关于市区 、新四区 、大港区电影发行放映管理机构转换经营机制的意见》,对市区电影管理站的机构改革,对新四区和大港区电影公司的精简机构、发展多种经营和继续做好16毫米影片的宣传、发行、放映工作等提出意见或作出了安排,从而把电影行业的体制改革推进了一步。 |