撤销。此后,各影院均自行绘制电影宣传画,并将此作为影院的重点业务工作之一,一直坚持至今。几十年来,在这方面涌现出不少优秀绘画人才。如:市电影公司的罗骥、张秉钧,光明影院的石金田,大光明影院的李华夏,和平影院的李铭生,北京影院的寇国荣,下瓦房影院的王占鳌,北宁影院的崔志文等,他们的作品曾参加华北地区和全国电影宣传画创作展览,均受到好评,并获奖。

(二)电影宣传牌

各影院在前厅或观众休息厅设有电影宣传牌 ,布置近期或远期将要上映影片的剧照、海报、宣传画 ,张贴本院当月影片排映表 ;有的辟有“影评园地”、“影院与观众”等专栏,发表来自观众的影评文章。

(三)发售《影片说明书》

自50年代起,各首轮影院随场向观众免费发送当场上映的影片说明书。以后改为出售(每份5分或1角钱)。说明书为32开,单页双面印刷;内容主要是影片的故事梗概、 |

|

图7-40 权仙平安电灯影戏广告

原载《大公报》(1908.3.26) |

出品厂、编导与演员名单等。随着电影宣传工作不断加强和观众欣赏水平不断提高,发售《影片说明书》的方法,到70年代末即不再使用。

(四)幻灯宣传

全市电影院、影剧院和城乡电影放映队,都配备有幻灯机,用于电影放映前的宣传。幻灯宣传内容,有电影新片预告和当场影片内容简介;还有配合党和政府中心任务的宣传口号 。农村电影放映队还运用说唱形式与幻灯相配合 ,宣传当时的中心工作、农业技术知识和当地的好人好事。1958年,在全国开展技术革命和技术革新运动中,河北区电影放映队研制出“三镜头”幻灯机,放映时有白鸽“展翅飞翔”、红太阳“冉冉 |

|

升起”的情景,使画面活动起来,改变了以往幻灯画面的静止呆板状态 。1964年在北京召开的全国电影工作会议及同年文化部在哈尔滨召开的幻灯工作会议 ,曾邀河北区电影队参加并作幻灯表演 ,表演受到中宣都、文化部的领导周扬、夏衍、赵辛初的称赞。

从50年代到70年代 ,全市城乡电影放映单位普遍坚持每场电影开映前进行幻灯宣传,从不间断 。到80年代,电影放映单位的幻灯宣传普遍有所减弱。但多数单位在电影放映前 ,仍坚持用幻灯宣传党政部门布置的政治宣传任务、进行近期新片预告、介绍当场影片和维护场内环境卫生与治安秩序的宣传。

二、街头宣传

(一)电影路牌

新中国成立后到80年代末 ,市电影公司先后在市内繁华地区主要街道,如和平区 |

图7-42 静海县模范电影放映员李玉明在作幻灯

宣传的准备工作 |

|

的胜利公园、鞍山道口、卢庄子 ,河西区的解放南路小刘庄路口、气象台路与体院北居民区路口,河东区的老地道口 ,河北区的金钢花园,红桥区的东北角等地,设立了画幅大小不等的大型电影宣传路牌。由市电影公司确定专人统一绘画,每月定期更换,坚持多年。进入90年代后,由于城市建设不断发展,以及电影经营方面的原因,电影路牌陆续拆除。

(二)电影橱窗、画廊

市电影公司、区县电影公司(电影管理站),均在本单位门前或繁华地段设立“电影橱窗”或“电影画廊”。布置“新片介绍”、“电影编导和演员介绍”、“影片拍摄动态”、“新片拍摄花絮”、“电影知识”等内容。70年代,和平区电影管理站在中心花园、河北区电影管理站在中山路设立的大型电影橱窗,吸引不少观众,影响很大。 |

|

| 图7-43 和平区电影管理站在街头设立的“电影画廊” |

|

三、口头宣传(电影讲话)

50年代,市区影院的宣传人员均经常深入到街道、里巷,以口头方式向居民进行影片宣传。这种宣传方法与居民读报活动(当时街道里巷所设“读报员”负责组织读报活动)结合进行。影院宣传人员根据居民的接受能力,对将要宣传推介的影片,事先准备一份讲话稿(或提纲),到时依稿进行讲述,既介绍影片故事、主题及特点,也说明影片的积极作用。这个方法既扩大了影片的宣传影响,还能起到动员观众的作用。

四、新闻媒体宣传

(一)报纸刊登电影广告

天津解放后,市电影发行部门每月在《天津日报》和《新晚报》刊登大型通栏插图电影预告,介绍当月上映的新片 。1949年6月,全市电影院隆重上映东北电影制片厂摄制的解放后第一部故事片——《桥》,映前在报纸上连续刊登20天预告。平时,各影院均在报纸上刊登放映广告,介绍本影院上映的影片名称、日期及时间。这一宣传形式,一直延续使用至今。

(二)广播、电视宣传电影

解放后,天津人民广播电台广播节目中的“电影录音剪辑”节目 ,有计划 、有选择地播送优秀影片的剪辑录音 。80年代,随着电视的普及,市电影公司与天津电视台合办“银幕之光”专栏节目,电视台定期播出。此节目广泛介绍国内外电影拍摄动态、国产重点影片及全市近期上映的新影片等。同时,天津电视台对全市举办的电影周或重点影片上映开幕式、电影剧组与观众见面活动等,都进行现场实况报道。

五、举行报告会、推荐会

(一)电影报告会

在兴办“新闻影院”的50年代(时天津有3个专业新闻影院和3个分院),为更好地发挥新闻纪录和科学教育影片的宣传教育作用 ,由影院根据影片供应情况,有选择地举办电影报告会。报告会邀请影院的“基本观众单位”(即影院组织观众的重点单位)的工会、共青团、妇联组织负责宣教工作的干部和电影活动的积极分子参加。开场后,由电影部门或邀请社会团体的负责人介绍、讲解将要上映的影片内容及其对现实生活和生产的指导意义,然后放映电影。通过这种方法宣传电影,发动和组织观众,均收到预期效果。

(二)电影推荐会

为配合全市或部门的中心工作,选择一部或几部影片安排上映 。在上映之前,与有关部门研究、明确推荐的目的,映前、映后应做的宣传工作及要求,以及组织观众的范围与方法。方案确定后,由市电影公司安排一场映出,有关部门负责做好影片宣传、组织观众及观后组织座谈讨论等工作。这种方法自50年代开始运用,坚持多年,有效地加强了许多影片的宣传和放映。

六、举办科教电影讲座

50年代至60年代初,从发行的科教影片中选择与现实生产、生活结合较紧的节目,由电影部门与科普协会联合举办讲座 。主讲人、讲述内容、观众对象、影片排映等事项,均由双方研究确定。方案确定后,由双方共同组织实施。每场讲座都进行充分准备;讲述之后放映电影;看完电影联系实际进行座谈讨论。这种方法加强了科教影片的宣传推荐,较好地发挥了科教影片对现实生产、生活的指导作用。

七、举办图片展览

50年代,一些影院利用新华社供应的有关国内外重大时事新闻和祖国经济 、文化建设成就的图片 ,选择内容相同或相近的新闻纪录片的图片,加以编组,深入到街道、里巷进行巡回展览,并作讲解。用此法开展新闻纪录片的宣传,通过宣传吸引观众和引导观众。此法受到群众的欢迎和党政领导的称赞。

八、开展影片评介

1949年1月天津解放后,军管会文艺处电影戏剧科于3月11日召开影评座谈会,方纪、傅冬菊、王济、鲁藜、黄克靖、张颖、赵魁英、余晓、周骥良、陈叙一、玛金、王觉、卢甸等出席。座谈会分析了天津影业的状况,对加强影片评论的重要性和开展评论的态度与方法问题进行讨论。认为电影评论是诱导观众的,批评的标准应当明确;对有教育意义的影片,可先介绍影片内容,然后系统地加以评论,并使评论为一般观众所接受。要求以文艺处电影戏剧科为中心,加强影评界的联系;报社、电台协力加强影评的阵容,大量发表群众对电影的反映。这次座谈会为后来的电影评论活动的开展起到了指导作用。

(一)报刊发表影评文章

1949年6月 ,天津市影院隆重上映东北电影制片厂拍摄的解放后第一部故事片——《 桥 》 ,市文化界 、宣传界人士和工厂工人纷纷举行《桥》片座谈会,畅谈观后感,《天津日报》发表了消息 。同年11月7日,为庆祝苏联十月社会主义革命32周年,天津市首次发行苏联影片《列宁在十月》、《青年近卫军》、《玛丽黛传》等 ,事先在报纸上开展了苏联影片评介和影片摄制情况的介绍 。1950年3—4月间,部分影院上映《清宫秘史》,文艺界开展了对这部影片的讨论 。1951年5月21日《天津日报》转载《人民日报》题为《应该重视电影〈武训传〉的讨论》的社论;次日发表短评《严肃地开展〈武训传〉的批判》 。5月23日中共天津市委宣传部召开会议,布置学习《人民日报》社论《应该重视电影〈武训传〉的讨论 》 。当时《天津日报》发表多篇评论 、批判这部影片的文章 。自此,《天津日报》 、《新晚报》(50年代) 、《百花》杂志(1958—1960年)以及后来的《今晚报》均经常发表影评文章 。在电影市场兴旺的70年代中期至80年代中期 ,天津上映国产新片,特别是重点片、主旋律影片,必有评介文章见诸报端,一般每月发表10多篇。影评文章的撰稿人,除了电影发行部门的宣传干部和有组织的影评人员,还有大量的社会各方面的人士 。1982年上映《牧马人》时 ,市委宣传部部长陈冰以《看牧马人之后》为题写出上千言的评论文章在《天津日报》发表。报刊发表的影评文章不局限于故事影片,也包括有特色的纪录片和科教片。1982年上映的彩色纪录片《光辉的业绩》,展现了朱德、陈毅等老一辈革命家的丰功伟绩,《天津日报》发表题为《祖国的骄傲,人民的光荣》的文章加以评介。对优秀的进口片也适时发表评介文章。至80年代后期,电影市场滑坡,《天津日报》、《今晚报》仍不断发表影评文章和有关电影制片、电影评奖、新片上映以及有组织地发动群众观看重点影片情况的宣传报道。

(二)组织群众影评活动

从60年代起,各影院相继建立由厂矿、企事业单位电影爱好者组成的影评组。他们每看完一部影片,便写出观后感,送交影院,由影院选登在宣传牌的《影评园地》上。“文化大革命”期间,市电影公司为体现“工农兵占领上层建筑阵地”的要求,广泛征集各行业撰写的影评文章,并编印了内部刊物——《工农兵影评》。1977年,市内各区电影管理站成立以后,也相继建立群众业余影评组,开展电影评论活动。当时,不少工厂、学校都建立了以工人、教师和学生为主体的群众影评组,经常组织电影观赏和开展评论活动。

1981年成立的天津市第一轻工业局技术学校影评组,一直坚持开展活动 。到1994年 ,在该影评组的基础上发展建立了“天津市青年影评协会”。协会经常组织主旋律影片的观赏、评论和征文活动,并出版《青年影评报》,产生了良好的社会影响。

九、出版电影报刊

(一)《每周电影》(期刊) 1954年5月创刊,市文化局电影科主编 。32开16页,彩色封面,每周五出刊 ,每期印数5000册 。刊物辟有“影院与观众”、“电影故事”、“电影人物介绍”、“电影常识” 、“幕下杂谈”等栏目 。其中“每周一歌”栏刊登观众喜爱的电影插曲,“每周一院”栏刊登一个电影院的简介。

(二)《每月电影介绍》(期刊) 1956年9月创刊,市影剧场公司和市电影发行公司合编 。内容为介绍天津市当月上映的影片,32开本, 由各影院代售。

(三)《每月新片介绍》(小报) 1960年11月创刊,市电影公司主办。4开双面单色印刷 。内容是介绍天津市当月上映的新影片,由影院代售。

(四)《电影介绍》(期刊) 1974年5月创刊,市电影公司主办 。32开本,公开发行。封面封底均为彩色。该刊辟有“专稿”、“电影评介”、“新片剪影”、“拍摄动态”、“拍摄花絮”、“银幕内外”等栏目。后因发行不畅,印数减少,出现亏损,1985年初停刊。

(五)《天津电影报》 1986年2月创刊 ,市电影公司主办 。4开4版,单色印刷 。设有“新片介绍”、“拍摄动态”等栏目,由各影院代售。1988年初停刊。

(六)《和平影讯》(小报,月刊) 天津市和平区电影管理站主办,车毅主编 。初为16开4版,第10期起改为8开4版,单色印刷,图文并茂 。刊载内容包括 :全国和天津市的“重大电影活动报道”、“新片介绍”、“影评文章”、“影人简介”、“拍摄动态”、“电影歌曲”、“电影游艺”,以及和平区当月上映影片信息等。1979年上映香港片《三笑》期间,编印了《三笑》歌曲集,上映印度片《流浪者》时,编印了《流浪者》歌曲集,受到影迷、歌迷的热烈欢迎,两歌集在影院和街头销售被抢购一空。该报1979年1月创刊,至1980年4月停刊,共出版16期。 |

(七)《电影与观众》(小报,月刊) 1979年1月创刊 ,天津市河西区电影管理站主办 ,张华主编 。初为8开2版,第7期起改为8开4版 ,图文并茂 ,单色印刷 。刊载内容有全国和天津市的“重大电影活动报道” 、“ 新片介绍”、“影评文章”、“电影常识” 、“电影史料” 、“电影杂谈” 、“演员介绍” 、“电影歌曲” 、“电影游艺”,以及河西区当月上映影片预告等。至1980年4月停刊,共出版16期。

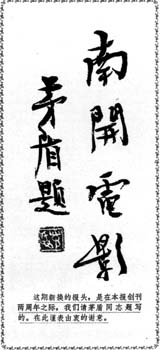

(八)《南开电影》(小报,月刊) 1979年3月创刊 ,天津市南开区电影管理站主办 ,魏新生主编 。铅印4开4版。从1981年3月第25期起特请茅盾题写报头(据知此为茅盾生前最后一次题字) 。该报辟有全国和天津市的“重大电影活动报道”、“新片介绍”、“摄制动态”、“电影人物”、“银幕新歌”等栏目。内容丰富,版面活泼, 图文并茂,颇受好评。除在天津销售,远销云南、江苏、上海、陕西等省市 。还与全国上百个电影发行放映单位建立了联系。全国各制片厂和一批知名演员、导演、编剧如谢晋、于蓝、王丹凤、黄宗江等曾为该报撰稿。1981年3月《人民日报》发表题为《招人喜爱的一朵小花——〈南开电影〉》一文赞扬该报 ;《中国青年报》多次转载该报刊登的内容。1984年6月停刊,共出版64期。

(九)《青年影评报》(后改名《电影报》、《影评专刊》、《爱子影视》) 1992年2月创刊,天津市学生影视评论研究会(1993年起为天津市青年影评协会筹委会)主办,张绍祖主编。8开双色印刷, 内部发行 。设有“重大电影活动报道”、“导向性评论文章”、“学生影评选登”、“电影新片简介”、“影人介绍” ,以及“小游艺”等栏目。每期印数从创刊时1000份增至16000份,发行面向全市大、中、小学和中专、技校师生,不定期出版。天津市人大常委会副主任石坚、著名电影艺术家谢添分别为《青年影评报》、《爱子影视》报题写报头。 |

|

图7-44茅盾为《南开电影》

题写的刊头 |

|

十、邀请影片剧组人员与观众见面

自80年代中期起,重大革命历史题材及塑造领袖人物形象的影片发行时,由市电影公司邀请剧组人员来津参加首映式与观众见面 。见面活动均邀请各界人士 、各阶层观众代表参加 。还邀请市党政领导机关及有关部门负责人到场与剧组人员见面 。例如,1985年9月在第一工人文化宫举办的大型彩色宽银幕音乐舞蹈史诗《中国革命之歌 》首映式,影片导演黄宝善率演员古月(饰演毛泽东) 、王铁成(饰演周恩来) 、王伍福(饰演朱德)、任远远(任弼时之子饰演任弼时)等来津参加活动,市领导谭绍文、吴振等出席 。自此,举办过这种活动的影片有《南昌起义》(1987年7月 ) 、《开国大典》(1989年9月)、《开天辟地》(1991年6月)、《周恩来》(1991年10月)等,来参加活动的演员有古月(饰演毛泽东) 、郭法曾(饰演刘少奇) 、王铁成(饰演周恩来)、刘怀正(饰演朱德)、路希(饰演任弼时)、刘锡田(饰演陈毅)等。每次举办此项活动都能引起轰动,不仅扩大了影片的宣传影响,起到了动员观众的作用,还增进 |

|

图7-45 在影片《开国大典》中饰演任弼时的

天津人民艺术剧院演员路希为观众签名 |

|

| 了演员与观众的友谊。 |