|

一、历史沿革

天津的书法历史悠久 。1985年在蓟县出土的西周时期的青铜礼器上有“ 戈父丁 ”3字铭文。1987年发现的西汉时期的瓦当上刻有篆书“千秋万岁”和隶书“王门大吉”文字。1973年在武清县发掘出土的鲜于璜碑,碑的字体方正遒劲,朴茂雄浑,是碑刻汉隶方笔流派的代表之作。元代在渔阳(今蓟县)曾出现一位大书法家鲜于枢。他善行草,时与赵孟頫齐名,并受到赵的推崇。但是天津书法的繁荣并表现出自己的特色,是在明代以后。

明朝建都北京,天津地处京畿,接收京城文化信息较快,受正统书法影响较直接;也由于天津是北方水陆交通的枢纽,南北文人通士进京多由此经过,加之天津的漕运和盐务发达,不少富商兴建园林,以文会友。如清康熙年间张霖父子建立的问津园;雍正年间查日乾与查为仁父子建立的水西庄,安岐建立的沽水草堂等。他们招揽过往名士,全国(主要是江浙一带)一些颇有影响的书画家都曾在这里进行过文化交流,有的甚至长期寄住天津或加入天津籍。这些文人书法家的到来,对天津书法艺术形成多种面貌、多种风格的书风颇有影响。

清康熙年间,全国的书风崇董(其昌)尚帖,天津的书法家也多从帖学,精于行草书。其代表人物如书学淳化阁的徐兆庆,上追苏(轼)米(芾)的梁洪,行草书得晋唐人笔意的徐云,善写世祖实录而得到皇帝垂青、行书入董其昌堂庑的励杜讷,学圣教与兴福寺碑的励宗万等。尤其突出的 |

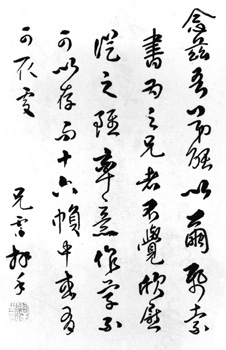

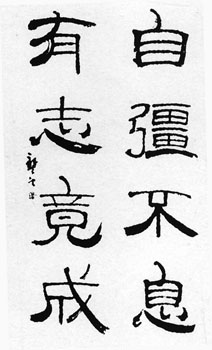

| 图6-71 张霔 书法作品 |

|

是张霔,他精于小楷和行草书,时人称其草书全得张颠神骨,小楷备受石涛赏识。他也涉猎隶书,直接临习汉碑曹全碑、郭有道碑,并认识到“从此学去,宋隶之习或可不染”(见天津历史博物馆藏《张霔

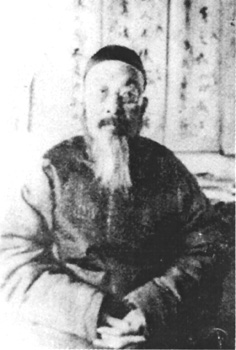

郭有道碑、曹全碑册》跋语)。此外,天津名家李友太擅长金石、铭文,而且临书无苟笔,结构方严。他为张用的砚台(现藏于天津艺术博物馆)所刻“帆斋藏砚”四字,已冲出当时流行的铁线篆窠臼,直学秦汉,颇有创新精神。再有在天津定居的江苏武进人朱岷以书画闻名一世,他的书法行草俱佳,尤以隶书上追汉碑,端庄中蕴含秀丽,具有相当的艺术造诣。

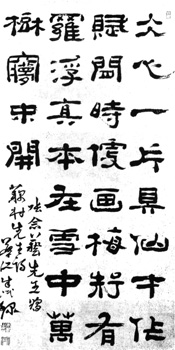

清乾隆时期,全国由学董(其昌)转赵(孟頫)的书风也影响到天津。天津书坛上学董学赵,由董转赵的书家也不乏其人。如金绍骥、解道亨都是当时的名家。

同时期,也由于乾隆帝修建淳化轩专收藏淳化阁帖的举动,使天津书坛又大兴学淳化阁帖上追晋唐之风。突出的有金铨、乔耿甫和金世熊等,他们在书艺上都达到很高的境界。

嘉庆、道光以后,在全国书坛帖学盛极而衰 ,碑学大兴,嘉庆帝为定正文字 ,选取欧阳询书体为楷模,一时间欧体风靡朝野。天津本来就有写欧传统,一经提倡,宗法欧体乃至唐楷的书家辈出。尤以王维珍更为突出。他书法欧阳询参学米南宫和董其昌,小楷遒劲秀逸,有“铁勾王”之称,其作品曾选入日本出版的《书道全集》。以后又有王维贤,被誉为“天津学欧第一好手”。

晚清至民国时期,天津书法艺术碑学、帖学并举,真、草、隶、篆乃至金文、甲骨各种流派纷呈。天 |

|

| 图6-72 励杜讷作 |

|

|

津自1860年被迫开埠通商后,工商业逐渐发达,人口迅猛增长。民国以后,许多清末皇族、军阀官僚、下台政客及富商大贾移居天津,他们有的收藏文物书画,雅爱文化品位,对天津的书风产生了影响。特别是书法作品已进入市场,书法家在南纸局均挂有笔单(润例),市民可按自己的兴趣到南纸局定购书法作品。这期间,为书法家挂笔单的南纸局就有11家之多(最著名的为文美斋)。

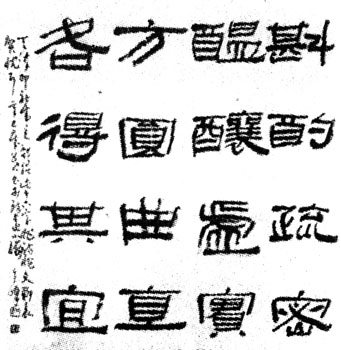

在此时期,尤其是许多工厂商号多请书法家题写匾额。当时在繁华的街道上,名人牌匾比比皆是,各种书体争奇斗胜,成为天津的一大景观。书法家有华世奎、孟广慧、赵元礼、严范孙、刘嘉琛、张君寿 、华学澜、顾叔度、徐世昌、戴彬元、张体信、陈翮洲等人 ,他们的书法艺术造诣很深。如华世奎集历代学颜诸家之长,自成风格,享誉北方。他题写的“天津劝业埸”匾额,字大三尺,书体谨严 、笔法苍劲、体态雍容 ,气势恢宏,可谓榜书的代表之作。他与写苏(东坡)体在天津称第一的赵元礼 ,临写南帖北碑第一好手的孟广慧 ,写折卷名手严范孙,并称天津“四大书家” 。此外 ,有南黄(自元)北戴之称的戴彬元 ,行书涉何子贞 ,行笔顿挫抑扬,人称“金刀错”。李叔同才华横溢,书法、篆刻、音乐、戏剧均有造诣,是全国知名的艺术大师。陈翮洲主持墨缘书会倡导北朝书法,在天津有很大影响。

二、新中国成立后的繁荣与发展

1949年1月天津解放后,书法被列为艺术门类,得到了各方关注。新中国成立后的前17 |

| 图6-73 朱岷书法作品 |

|

年(1949—1965),天津市的博物馆、群众艺术馆、文化宫、文化馆等都积极组织开展书法创作与展览活动。尤其是天津艺术博物馆,自20世纪50年代末就收集名人字画举办展览。1962年举办的“天津书画三百年展览”,是第一次系统地展示天津三百年书画发展概貌,受到文艺界和广大群众的重视和赞誉。其后又举办“革命烈士诗抄书法展”、“王杰日记摘抄书法展”,1965年举办“毛主席诗词书画展”。这些展览的展品都是请当时天津乃至全国书法家专题书写的,此举既激发了书法家的创作热情,也活跃了书坛。

这个时期有代表性的书法家有王襄 、吴玉如、穆子荆 、王坚白、黄寿昌,冯星伯、王颂余、孙其峰等人。王襄(字纶阁,号簠室)为著名古文字学家,精于甲骨金文。他的金甲骨苍劲浑厚,楷书取法六朝,拙中见工,自成一家。吴玉如(名家琭,号迂叟),学识渊博,书法遍临历代名家,真草隶篆无所不精,从学者众,自能成派,号称“吴门派”。其它如:穆子荆(号炳炎)精于小楷,点画含蓄,雍容尔雅;王坚白专擅章草,浑厚凝重,流畅洒脱;黄寿昌长于楷书,妍婉秀丽、潇洒俊逸,都各自成家。王颂余、孙其峰是天津著名的书画家,天津美术学院教授。他们的绘画造诣颇深,享誉全国。在书法方面,王颂余精于行楷,雄逸宏放,质健为妍,面貌新异,筋骨内涵 ;孙其峰擅长篆隶 ,恢宏大气,婉通洒脱,出神入化,风韵天成。二位在中国书坛上都能独树一帜。

1966—1976年“文化大革命”时期,不少书法作品被视为“四旧”,遭到查抄毁坏。书法 |

|

图6-74 天津近代四大

书法家之首——华世奎 |

|

|

|

|

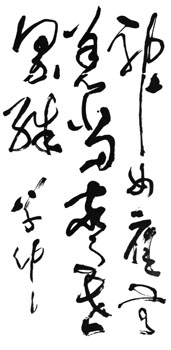

图6-75 李叔同书法

作品 |

图6-76 冯星伯书法作品 |

图6-77 王颂余书法作品 |

|

|

创作、展览活动几乎停止,文房用具成了写大字报的工具。直到“文化大革命 ”后期 ,天津市艺术博物馆举办 “ 小靳庄诗歌书法篆刻展”,并与天津工艺美术研究所联合举办天津工艺品展览,接着又举办现代书法、绘画、篆刻展览和汉字形体发展史展览等,才使天津的书法篆刻活动开始复苏。1972年中日邦交正常化后,天津市和日本神户市结为友好城市。随后,天津市举办“赴日本神户书法选拔展”,天津老一辈书法家及部分中青年书法爱好者作品入选参展。

1976年粉碎“四人帮”,“文化大革命”结束。特别是1978年中 |

|

|

图6-78 孙其峰书法作品 |

图6-79 李鹤年书法作品 |

图6-80 龚望书法作品 |

|

| 共十一届三中全会以后,天津群众性的书法活动广泛开展,市、区、县的群众艺术馆、文化宫(馆)、青年宫等相继成立书法篆刻研究会,举办各种书法篆刻展览和研讨活动,并且办起书法篆刻学习班,一大批青少年乃至中老年书法爱好者参加学习,掀起了群众性的书法学习热潮。老一辈的书法家陈翮洲的弟子龚望,华世奎的门人耿仲扬,吴玉如的学生李鹤年,郑孝胥的弟子张谦,以及王学仲、余明善、赵半知、王明九、刘松庵、宁书纶等书法家,活跃在天津书坛,来往于博物馆、文化宫之间,一方面进行创作,一方面教学,培养了大批书法人才,使天津书坛呈现出以华世奎影响下的颜楷书风、陈翮洲倡导的北朝书风和吴玉如追求的二王(羲之、献之)书风交相辉映,崇碑尚帖,书楷行草各得其所,天津书坛300年来形成的百花齐放的局面重新出现。 |

1978年改革开放以来,天津书法多次走出国门 。先后在国外举办的展览有 :1980年的“明清现代书法展”、1985年的“天津市书法展”赴日本多个市、县展出。“中国天津与日本神户友好城市书法展”和日本来津举办的展览有:1981年的“日本小林松翠书法展” ;1986年的“日本川上景年书法展” 。与外国共同举办的联展有1984年“中国天津与日本四日市市书法联展”等。另外,还接待了来津访问的日本川上景年、小林松翠,美籍韩侨金淳郁等著名书法家和汉学家,同他们进行了学术交流。天津书画家王学仲、王颂余、孙其峰等曾到日本、韩国、新加坡等国讲学、访问。1981—1983年,王学仲应日本筑波大学之邀讲学两年,后被该校聘为客座教授。

1983年12月,中国书法家协会天津分会成立后,联系书法家,组织开展活动。1983年举办“毛主席九十诞辰书法展”,1984年举办“天津市第一届书法篆刻展”,1986年举办“渤海书法展”,1987年举办“天津首届妇女书法展”等。

1986年1月5日《中国书画报》在津创刊 。该报是以离退休老同志和青少年书法爱好者 、书法教育工作者为对象,以传播书法、篆刻、绘画知识和继承传统、鼓励创新、培养新人、服务“四化”为宗旨的综合性、普及性的刊物,几年来健康发展,已成为全国有影响的美术刊物。

1987年5月26日至31日,由中国书法家协会天津分会、《今晚报》社共同发起 ,天津市36个单位联合举办天津市首届书法艺术节。参加活动的书法家、书法工作者和书法爱好者近3000人。艺术节期间,有28个展览同时举行,是天津市书法史上规模最大的一次展示活动。 |

|

图6-81 王学仲书法作品 |

|

| 1987年天津市第一届书法艺术节作品展览概况一览表(表6-6) |

与此同时,《今晚报》社举办北方14省、市、自治区参加的北国书展在天津开幕。参加此展的北京、天津、河北、内蒙古、山西、山东、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、青海 、河南 、新疆书协精心遴选近300幅作品 。内容既有振奋民族精神的佳句,也有清新典雅的诗词。书体真、草、隶、篆,大、小楷、行,包括治印、刻字齐备。还有少数民族的蒙文书法和维文书法。其中有知名度很高的老书法家的作品,也有不少中青年的优秀之作,他们在传统基础上开拓,在多元化道路上探求多样化而不类型化,是这次展览的特色。

1988年11月,中国书法家协会天津分会第二次会员大会召开。新一届书协主席团和理事会进一步加强对全市书法事业的推动。1989年与北京市、河北省、山西省、内蒙古自治区书协联合主办了“华北书法展”。1993年,为纪念毛泽东诞辰100周年 ,在全市举办第二届书法篆刻展。包括天津市艺术博物馆主会场共设20个分会场,展出作品3000余件,又一次掀起了全市书法篆刻创作的热潮。

1991年由中国书法家协会、天津市文联和天津市书法家协会共同举办全国各级书法家协会驻会书家作品展,展出中国书法家协会及各省、自治区、直辖市书协主席、副主席、驻会干部的作品120余件 。其中,中国书法家协会的沈鹏、刘炳森、王学仲、刘艺、佟韦、李铎、黄绮等都有作品参展。这个展览被纳入中国书法家协会主办的首届中国书法艺术博览会。同年11月,在广西柳州中国书法艺术博览会闭幕式期间再次展出。这是天津第一次引进的全国性的书法名家的邀请展,促进了天津与全国书法界的联系与交流。

这个时期,一批中青年书法家脱颖而出,其中以孙伯翔、赵伯光、毕开文、唐云来、顾志新、袁健民、范润华、孙宝发、李泽润、田蕴章、况瑞峰等较为突出。孙伯翔书学魏碑,吸收时代气息,成就卓著,已成为全国碑学界公认的“领军”人物,被中国书协聘为评委,参与全国各项大展评选活动。赵伯光擅楷隶,他的大字帛书,能独辟蹊径,形成自己的特色,多次被选入全国性展览。顾志新、况瑞峰真草隶篆无一不能,而毕开文的章草,唐云来的行书,袁健民的楷书,范润华的狂草,孙宝发的今草,李泽润的篆书,田蕴章的楷书等,都各自成家。

同时期,书法理论研究取得进展。理论研究机构的成立,保证了研究活动的正常开展。尤其是在天津地方书法史、地方书家个案的研究方面成就突出。书协创办的内部刊物《渤海书坛》(后改为《天津书法通讯》)为书法理论研究成果提供了发表的园地。1991年天津书协与《天津日报》文化部共同主办“我说书法”系列书法理论研讨活动 ,为期三个多月,举办10余场研讨会,有200余人次参加活动,在《天津日报》发表文章28篇,对书法创作、美学和当代书法思潮进行了深入探讨。1993年,天津杨柳青画社出版的《天津三百年书法选集》,图文并茂地介绍了天津书法300年发展概貌,是对天津书法发展史研究的一个展示。

此外,群众性的学习书法的热潮方兴未艾 ,各种类型的学习创作组织如雨后春笋 ,如天津市老年书画研究会、茂林书法学院、业余书画院等。此外,市区各老年大学、青少年宫均设有书法班,不断培养出书法新秀,促进了天津市书法艺术的普及与提高。 |