天津的版画,最早见于明崇祯年间(公元17世纪前期)的木版年画(即杨柳青木版年画)。

天津的版刻图书也出现于明代。清朝后期和民国初期是天津版刻图书业的鼎盛时期。天津文美斋的传统版刻水墨套色印制的笺谱,显示了精湛的传统版画技艺。清光绪三十二年(1906)刊刻的《百花诗笺谱》,朱刷单色,由清代津门著名画家张兆祥(和庵)绘画,铁道人查铁青撰词并用赵体行楷书写,花卉写实生动,配画诗流畅贴切,诗、画、字和谐统一。清宣统三年(1911)刊刻的《文美斋诗笺谱》(时人又称《百花诗笺谱》),彩色套印,张兆祥绘画,桐城张祖翼题扉页,并撰写序言,绘、刻、印具精,为晚清笺谱中的佳品,被文学大师鲁迅、郑振铎收藏。 20世纪30年代初,在鲁迅先生把西方版画介绍到中国,并在上海主办木刻讲习班、倡导中国新兴木刻运动之后,1932年,天津的青年美术作者杨袁、唐达、李捷克(未明)、张宝璐等人结成“木刻研究会”( 后发展成为“平津木刻研究会天津部” )。他们积极投入新木刻创作的实践,开展木刻活动的宣传,并开始在天津的《 大公报 》、《益世报》、《庸报》副刊上发表木刻作品,使天津的新兴木刻运动从此开展起来。1934年7月 ,天津的木刻作者李捷克 、唐达、苏梦庚、杨叙才、张宝璐等首次在广东小学举办木刻联展,展出木刻作品50余件 ,引起津人的关注。同年8月,天津的木刻作者参加了在北平西长安街艺文中学举办的“平津木刻作品展览会”。10月 ,平津木刻爱好者联合成立的“平津木刻研究会”,发起筹办第一届“全国木刻联合展览会”。1935年元旦,第一届全国木刻联合展览会在北平太庙揭幕 ,展出全国各地木刻作品600余件,天津木刻作者唐达、杨袁的作品入选参展。展览会在北平闭幕后,全部作品移至天津展出 。同年1月19—21日,先在河北中山公园内的天津美术馆展出,后于25日移至三八女子中学展出3天 ,参观者极为踊跃。其间,《大公报》、《益世报》、《庸报》等各大报纸都作了报道。这一年,天津的木刻作者们还在《庸报》上创办了《当代木刻》周刊(后改名《熔炉》),这是中国北方第一个木刻期刊。 |

|

1937年抗日战争爆发。天津沦陷后,一切进步的文学艺术活动遭到扼杀 ,惟有木刻作者们仍然坚持创作 。当时,比较活跃的木刻者有杨袁、李平凡(李文锟)、金力吾、李培昌(左建)、白浪( 张伯良 )、刘子密、王岗(王明侯)、杨鲍( 杨大辛 )、刘济时、于鲁、宋野蓁等。杨袁作为天津木刻活动的核心人物,是天津最早从事木刻活动的创作者之一,曾得到鲁迅先生的肯定和鼓励。他积极联络、团结天津的木刻爱好者,在天津木刻爱好者中有较大影响。他的夫人余谦(笔名疯大姐)也经常发表介绍、评论版画艺术的文章,进行鼓动宣传。李平凡是天津木刻活动的创作骨干 ,他的艺术创作水平较高 ,作品比较成熟,具有强烈的艺术感染力;他的创作成就使他成为享誉海内外的中国著名的版画家。木刻活动的活跃分子杨大辛在进行木刻创作的同时,多方联络,使许多木刻作品得以发表 。当时,除天津报刊外 ,北平的《艺术与生活》、《吾友》等杂志也都开辟专页介绍天津的木刻作者 |

|

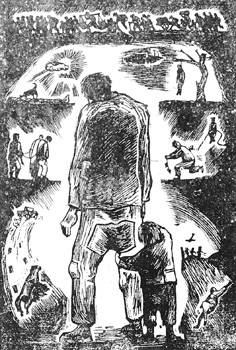

图6-37 版画《为什么我们生活得这么

苦》 作者 杨大辛(1948) |

图6-38 《起来,不愿做奴隶的人们》

作者 李培昌(1945) |

|

|

及作品。1943年1月,经他联络操办,在当时的法租界巴黎道(今吉林路)基督教青年会大厅举办“津平木刻展览会”,展出天津的木刻作者8人(李平凡、刘子密、于鲁、杨鲍、王岗、宋野蓁、白浪、金力吾)的作品63幅,来自北平的木刻作者11人的作品45幅。这是抗战时期在天津举办的唯一的一次版画展。

这个时期,天津的木刻作者坚持现实主义的创作方法,以刀代笔,反映劳动人民的苦难生活,揭露动荡社会的黑暗,创作出许多优秀作品,如李平凡的《上工》、杨大辛的《施粥》、刘济时的《歌女》、左建的《起来,不愿作奴隶的人们!》、金力吾的《摊贩》等。

1949年新中国成立后,天津的版画艺术焕发出新的活力。曾经活跃在解放区的版画家马达、张映雪、陈因、郭钧、李黑、秦征等来到天津。1956年成立的中国美术家协会天津分会,设立版画研究会。社会环境的安定,国家建设的发展,激发了版画家们的创作热情。这时,版画的题材更加丰富,版画的种类有所增多,除木版画外,还有石版画、铜版画和砖刻画等。当时活跃在天津的版画家有马达、王麦杆、陈新、赵泮滨、吴燃、张坚如、王国风、郭钧、李骆公、张德育、苑廷奎、孙廷卓、滕大千等。

马达,始终站在中国新木刻运动的前沿,20世纪三四十年代就先后在上海、武汉、延安创作发表大量木刻作品。进城后,他担任天津美术界的主要领导工作,继续进行版画创作 。他在汲取古典艺术和民间艺术营养的基础上 ,开始创作砖刻画 。1957—1962年间 ,马达创作了《屈原像》、《鲁迅像》、《杜甫像》、《蝶恋花》和《孤胆英雄崔含粥》等砖刻、石刻作品,表现了典雅质朴、雄浑生动的意境。

50—80年代,群众性的版画活动相继在塘沽、汉沽、大港地区出现,并且均建立了职工业余创作群体。在杨袁、陈新、吴燃、张作良、张坚如、汪国风等版画家的帮助和指导下,创作活动十分活跃,逐渐形成各自独特的艺术风格。到80年代,塘沽版画、汉沽版画在国内已产生相当大 |

|

的影响。1982年,塘沽版画首次在天津美术馆展出,66名作者的197件作品系统地展示了塘沽版画的艺术风貌 ,1983年,在全国石油化工系统版画展览中,大港石油版画占全部参展作品的四分之一,其中4幅作品获一等奖。

此后,随着天津美术事业的重新繁荣,天津版画创作也迈进了更加成熟的阶段。80年代初,天津美术学院设立版画专业 ,天津版画创作队伍的艺术素养与日俱增,石版、铜版、丝网版 、综合版画 ,以及藏书票、小版画等制作技巧 、艺术语言日臻成熟,作品不断入选全国各种大型展览,并频频获奖 。1980年全国第二届青年美展,天津作者赵海鹏的《 沐浴 》获三等奖。1981年第七届全国版画展 ,天津有11件作品入选。1983年第八届全国版画展,天津有13件作品入选 ,王晶猷的《迎渔汛》获优秀作品奖。1984年第六届全国美展 ,赵海鹏的《静静的黎明》获铜奖。1985年全国职工美展,杨适冬的《盘山秋色》和米学忠的《船厂组画》均获二等奖 ,李建平的《海味》获三等奖 。1986年第九届全国版画展,天津入选作品25件,其中张作良的《月下》、赵海鹏的《探幽》、刘硕海的《港湾印象》、张越的《天津印象 》同获优秀作品奖。1989年第七届全国美展,廖有楷的《银色系列》获铜奖 。1990年第十届全国版画展, |

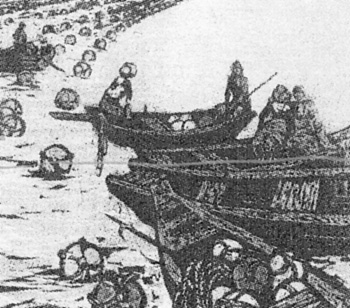

图6-39 《耕海》(套色木刻)

作者 张作良 |

|

大港油田杨俊的《原油畅想》获银奖,李雄的《山寨》获铜奖。同年,在全国青年版画展上李敏松的《在这片土地上》、张林海的《佛音》获创作奖 。1991年纪念鲁迅诞辰110周年、新兴版画60周年全国版画回顾展 ,天津老版画家王麦杆被授予贡献奖 ;张映雪、陈因、古达被授予荣誉奖。1992年第十一届全国版画展,张子荣的《根基》获铜奖。1993年,中国版画版种展、第五届全国“三版”(铜版、石版、丝网版)展天津有18件作品入选,其中陈九如的《暮日》夺得金奖。1994年,第十二届全国版画展,陈九如以《雷声》再夺金奖。1995年中国工业版画展,天津共有12件作品获奖。其中康永明、杨俊的作品获金奖;赵海鹏、李英杰、张子荣的作品获银奖;王胜红、周志清、李芝、沈杰、张剑、许万智、张建平的作品获铜奖。

一、塘沽版画

塘沽版画萌生于1958年。最早从事版画创作的是中学教师赵光普,随后是青年工人宋恩富、张万起。早期作品均为渔业题材木刻小品,赵光普的《小木匠》是最早的代表作品。在赵光普等人的影响带动下,创作人员不断增加,作品表现的生活领域不断拓宽,海港、码头、船厂、海洋化工等工业题材逐渐进入版画的表现范围。

1962年,塘沽职工业余版画创作组成立后,天津版画名家杨袁、陈新、吴燃、汪国风、张坚如、孙廷卓及国画名家溥佐、张德育、陈冬至等多次到塘沽讲学 。1963年,塘沽职工版画组在区文化宫举办塘沽首届职工业余版画展览 ,展出作品60幅。其中有刘中平的《老人》,张文容的《叫班》,李大用的《小修》等。到1965年,先后举办三届职工业余版画展览。

1970年组建的塘沽业余美术创作组,加强了版画创作的组织工作。自70年代中期始,区文化馆每年投入一定资金,扶植版画创作。这期间较好的作品有张容泰的《三八女焊班》、吕双明的《船厂晨装》、殷洪泽的《晨》等。

1976年,原北大荒著名版画家张作良来到塘沽,介绍了北大荒油印套色木刻技法,从而使塘沽版画一改原来的小品木刻形式,创作出一批以表现工业题材为主的大幅油印套色木刻。较好的作品有《码头春早》( 王宝山、米学忠、郑道路 )、《运碱忙》(魏少亭)、《路遇》(赵海鹏、回金明)等。1977年的《踏雪送暖》(巢元凯)、1978年的《怀念》(张金容)、1979年的《渤海之春》(廖有楷)等都是与时代同步的较好作品。 |

1980年,赵海鹏创作的《沐浴》入选第二届全国青年美术作品展览 ,获三等奖,为中国美术馆收藏 。1982年8月15日至9月15日,塘沽版画展首次在天津市美术展览馆展出,66名作者的197件不同时期的代表作 ,以工业版画为主旋律 ,海味气息浓郁。《希望的火花》(廖有楷)、《晒鱼》(张文容)、《船老大》(安树文 )等作品受到好评。这次展览比较系统、完整地展示了塘沽版画20余年的发展轨迹和艺术风貌。

1982年12月,塘沽版画研究会成立,有会员71名 。研究会成立后,组织会员对版画的创作技法进行了探索。1984年2月18日至3月3日,在北京中国美术馆举办的塘沽版画展览,展出的128幅作品中,工业题材占百分之八十,以水印木刻形式表现工业题材的画作引人瞩目 ,如《交班》(廖有楷)、《静静的黎明》(赵海鹏)、《盐田月》(李英杰)、《白夜》(邢成贵)等作品在北方水印木刻技艺方面有了突破 。这次展览 ,《人民日报》、《中国日报》、《中国青年报》、《文艺报》、《美术》等多家报刊杂志出版了“ 塘沽版画专刊 ”,并作报道 。中国美术馆两次举办塘沽版画座谈 |

|

图6-40 塘沽版画《静静的黎明》 作者 赵海鹏 |

|

会,收藏作品62幅。

1988年以来,塘沽区文化局将版画作为重点工作来抓,成立美术工作室,充实创作人员 ,陆续创作出不少优秀版画作品,如《夕阳》、《浓妆》(康永明),《月光曲》、《大地组画》(李英杰),《钢魂》、《光与影》(王胜红)等。

塘沽版画注重形式与技法的创新,对水印木刻、金属版画、粉印版画、漏版版画、砖刻、拓印版画等都有建树。其中赵海鹏开创的“裱合生宣纸水印”新技术,解决了中国水印版画专用纸张和北方干燥环境下生宣纸水印技艺难题。这一方法已传播到韩国和我国台湾地区。

学术研究有进展。赵海鹏的论文《我国创作水印版画的源流与发展》发表在1988年《美术研究》上,被中央美术学院美术史系教授李树生认定为“填补了中国当代创作水印版画史空白”。其另一篇论文《版画题签与国际接轨》对规范中国版画家版画题签具有指导意义。

塘沽版画在全国美展和全国版画展中屡创佳绩 :1984年《静静的黎明》(赵海鹏)获第六届全国美展铜奖 ;1989年《油管的旋律》(廖有楷)获第七届全国美展铜奖;1992年《波上行》(王胜红)获日本国际版画研究会金奖;1995年《港湾印象》(康永明)获第四届全国工业版画展金奖。

至1995年,塘沽版画作品有80余件为中国美术馆收藏;数百件为国内外艺术馆、博物馆、专业艺术院校收藏;数千件为国内外有关部门及各界人士收藏。1400件版画作品被选送到日本、韩国、英国、美国、波兰、马来西亚、阿根廷等30多个国家和我国台湾、香港、澳门地区展出。

1994年,中国第一部现代版画史专著——《中国新兴版画史》出版,“塘沽版画”作为一项内容被收入该书。

二、汉沽版画

汉沽版画从50年代开始萌芽,作者是一批各行各业爱好艺术的年轻人。1971年汉沽区文化馆举办木刻技法培训班,培训版画爱好者。1986年由文化宫组织成立的汉沽区职工版画研究会创作的盐业、化工题材的版画作品,在当地和天津地区产生了影响。《今晚报》曾发表《汉沽版画异军突起》的评论。天津美协副主席、秘书长张作良看过汉沽版画作品给予高度评价。在张作良和当地政府的支持下,汉沽版画先后在北京和天津 |

|

展出。这期间,汉沽版画群体形成 ,并有一大批作品问世。杨景秦创作的《北风》、《晚归》,刘振忠的黑白木刻组画《 渔村系列 》,卢连子的拼版综合版画《 渔村生活》,高迈强的《渔村拾零》,王欢来的《 盐场组画》,刘硕海的纸版画《封海》、《蓟运河畔》和水印《海滩秋色》、《静静的海滩》均受到好评。

1986年汉沽版画在北京中国美术馆举办艺术表演展。著名画家华君武 ,著名美术评论家王朝闻、蔡若虹 ,著名版画家王琦、彦涵,徐悲鸿大师的夫人廖静文,中国美术馆馆长刘开渠,著名画家黄永玉、丁聪、黄苗子等参观了展览 ,并发表评论,给予高度评价 。中央电视台 、北京电视台 、天津电视台、《 人民日报 》、《中国青年报》、《工人日报》、《 北京日报》、《天津日报》、《人民文学》、《人民画报》等30多家报刊以专题专版介绍汉沽版画 。中国《版画世界》杂志为汉沽版画群体颁发 |

图6-41 《退潮》 作者 刘硕海 |

|

“版画世界金杯奖”;刘硕海、杨景春、王欢来、刘振忠4人获“鲁迅创作金杯奖”。汉沽版画还获得“天津市鲁迅文艺奖金”特别奖。

此后,汉沽版画先后与北京 、上海、广州、深圳、大连、宜春、湛江、葛州坝、武汉、阿城 、四川攀枝花等城市的版画群体进行了艺术交流,还接待数批中外版画家、艺术团体和美术评论家来汉沽考察、交流。

至1995年,有近3000件汉沽版画作品和评论文章在国内外报刊发表;有2000余件作品分别被美国、加拿大、法国、英国、意大利、印度、瑞士、德国、日本、韩国及中国香港、台湾地区的艺术机构或友人收藏;近百件作品在国内外大展上获得各级别奖项。1993年版画家刘硕海获中日文化交流协会颁发的“版画贡献金牌奖”,俄罗斯举办的“现代画展”一等奖 ,意大利举办的“国际版画藏书票大展”大奖。他还先后4次应邀参加在意大利、捷克、美国、丹麦举办的25、26、28、29届国际版画藏书票会议,与30多个国家的近千名艺术家、收藏家进行了艺术交流,为汉沽版画走向世界起到了积极作用。

汉沽版画在发展的同时,注重开展普及工作和培养后备力量,经常去基层举办版画创作培训班、艺术讲座及画展,并已发展一批艺术特色学校。如汉沽八中学生的版画活动,汉沽职专学生的藏书票及版画活动,以及汉沽五七小学、河西二小、少年宫的版画活动等。

三、大港石油版画

大港石油版画源于北大荒版画,始于20世纪70年代。当时,一位来自北大荒的版画工作者被大港油田热火朝天的建设场面所感染,他在油田领导的支持鼓励下,为普通石油工人开办版画创作班,传授版画创作艺术和技巧。到80年代中期,中央美术学院版画系几位教授专家来这里举办版画专业培训班,使工人学员的艺术水平有很大提高。随后的10多年间,版画活动在油田领导和地方政府的支持下,得到了快速发展,大批有艺术才华的创作者们,他们白天扶“刹把”,夜晚拿刻刀 ,把他们的所见所闻、所思所想,把自己对火热石油生活的感受 ,全部倾注在石头、木板等材料之上,创作出不少歌颂石油 、赞美生活的优秀艺术作品 ,得到当地政府和油田领导以及艺术家们的肯定,被评论界誉为“工业抒情版画”,“开创了中国工业版画的先河”。

1975年,人民美术出版社在中国《版画世界》上介绍了大港油田的版画。大港石油版画,有铜版、锌版、丝网版、石版、木版、综合版、彩拓版7个品种;创作题材以石油工业为主;具有代表性的作者有李良玉 、沈杰、杨竣、赵铁军、毕恭、李芝、李敏松、李雄、江兴俊、郭洪宇、魏玉梅、尹恩江、卢玉华等。参展获奖的作品有 :1988年中国石油美展,尹恩江的水印套色木刻《野天坻》获一等奖 ,江兴俊的铜版画《其木格》获三等奖。李良玉的铜版画《野炊》1989年参加全国首届工业版画展获金牌奖;杨竣的丝网版画《原油畅想》1990年参加第十届全国版画展获银牌奖,丝网版画《版图上的纵横》1995年参加第四届全国工业版画展获金奖;沈杰的丝网版画《远航的沙洲》1991年参加第二届全国工业版画展获金奖,《石油交响曲》1993年参加第三届全国工业版画展获金奖;李敏松的石版画《在这片土地上》1995年参加中国工业版画展获金奖;郭洪宇的铜版画《雨中节奏》1995年参加中国工业版画展获银奖。

为推动油田版画事业的发展,培养更多的版画人才,油田先后与中央美术学院、天津美术学院、天津市工艺美术设计院联合在油田举办美术大专班;送13人到四川美术学院培训;每年都聘请专家到油田举办专题讲座和研讨。

1991年初 ,中央电视台在黄金时间播放专题片《版画艺术在大港油田》;同年9月在全国15省市联办的《长城内外》栏目中播放了该片。油田版画家李良玉创作的版画《苏哈尔号航海船》,由当时的文化部长贺敬之作为礼品赠送给阿曼总统。 |