二、铜管乐

清光绪十一年(1885),英国人罗伯特·赫德将西方铜管乐引进天津。赫德自清咸丰四年(1854)至清光绪三十四年(1908)在北京担任中国海关总税务司。经他筹划,于咸丰十一年(1861)建立天津海关。他是个音乐迷,能演奏小提琴、大提琴和创作歌曲乐曲。光绪十一年(1885),他从英国购来一批铜管乐器和乐谱,召募一批年龄在16—19岁之间的天津青年,建立铜管乐队,由在天津邮务司供职的德国人比格尔兼任队长并负责训练。乐队编制14人,包括小号、短号、中音号、长号、次中音号、上低音号、低音号等。这支铜管乐队的建立,是近代将西方铜管乐传入天津的先 |

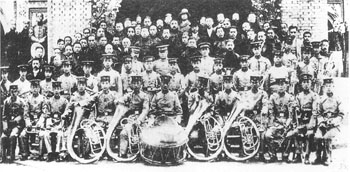

图4-2 19世纪末,袁世凯在天津小站编练新军组建的铜管乐队 |