马戏包括马术和驯兽。20世纪30年代,在天津演出的孙宝恒马戏班,不仅规模较大,还拥有天津地方特色节目。40年代后期,双盛马戏团落户津门,他们拥有男女不同形式的马术表演,还有高空节目。50年代,原华侨马戏团有“飞人明星”美称的孙占凤偕丈夫韩象瑞及其同伴加盟天津市人民马戏团,将几个马戏节目,特别是“空中十字飞人”等独有的高空节目带到天津。她担任主演和教师,培养出一批马戏和高空节目的青年演员如于志良、杨玉忠、杨金贵、王士安、王士平、杨发俭、刘玉生、裴玉霞、杨宝昌、王秀玲、王秀兰、杨玉斌等。“文化大革命”期间,马戏大篷被“砍掉”,独有天津特色的马术节目随之绝迹。

一、马 术

(一)大鞍子马术 又称“瓦力骑士马”。这是由国外引进的具有西方风格的马术节目。马头缚以牛皮笼头、缰绳,马背上紧束硬牛皮制成的马鞍,鞍上镶嵌着两只半圆形金属环作为表演用的扶手 ,左右两侧垂着两个特制的皮革套环 。表演时,先是演员站立在奔驰的马背上跳越障碍,然后是在马背上做人体造型,再是全身以单腿挂在一侧的皮套上作仰面横卧,最后是两手紧握扶手在飞奔的马背上悬空而起,不停地飞身左腾右跃。60年代初,孙占凤虽已年近四十,但她的表演敏捷娴熟,英武中现妩媚,矫健中显柔美,给观众留下难忘的英姿形象。

(二)马上倒拔旗(或摘花) 这一节目在50年代至60年代前期为天津马戏中独家拥有。马道里一侧地面上插有数面小型彩旗,演员以单脚挂在马身一侧的皮套上,全身倒垂,在骏马驰骋中随手把一面面彩旗拔起后翻身回到马背上。王秀玲是此节目的优秀演员。

(三)“八步赶 ”(拉骣) 是传统马术中单人匹马表演最为壮观激烈的著名节目。表演时,演员在飞驰的马背上既不持缰绳也不纫镫, |

全凭娴熟的技巧表演站立、倒骑,之后飞身跳下马与高速飞奔的马同步奔跑;然后再度跃上马背,双手握住马鞍上的钢环,在马背上腾身悬空而起,以双臂支撑着悬空的身躯时而骗到马的左侧和右方,气势威武壮观。此节目自50年代起先后由王义庆、杨玉忠和王士平主演。

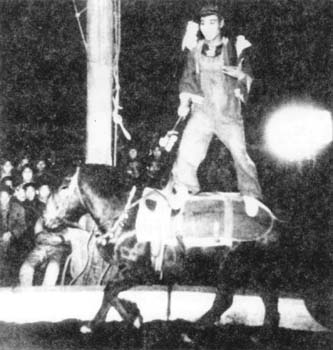

(四)马上杂耍 演员先是笔直地站立在奔驰的马背上一个筋斗空翻落地,随后飞身上马,随着飞奔骏马的颠簸控制着平衡,交替着以双手抛接球或棒或彩圈。这些球、棒、圈抛向空中交织成多种图案,十分壮观。尤以几把短刀在演员的双手快速地抛接、舞弄和演员站在飞奔的马背上抛掷火棒的表演,使人眼花缭乱,目不暇接。此节目的优秀演员是杨玉忠。

(五)脚踏双鞍(一人双马) 一名演员双脚分踏在并肩飞奔的两匹马背上作着不同姿势的造型和表演 ,两匹马的身躯紧紧靠拢步调保持一致 。观众不仅看到演员的精彩表演,还能看到人与马的默契配合。优秀骑手杨发奎、董兴隆在50 — 60年代先后表演的脚踏双鞍,显示了他们娴熟的马上功夫及其善于与马配合的训练有素。

(六)马上劈刀 是天津市马戏团赵凤歧创演的民族色彩浓郁的马术节目。以传统戏曲中武将关羽的人物造型,身披铠甲(戏曲中的长靠),脚穿统靴,头戴金盔,面上挂有 |

|

| 图3-19 马上杂耍——《扔火棒》 |

|

五绺长髯,手持长柄大刀,跨上一匹装饰华丽的战马,犹如古战场上奋勇杀敌的英雄再现。60年代初,天津市马戏团的杨发奎、董兴隆交替表演此节目。演员出场前,一名马童在紧凑的打击乐伴奏下,一溜小翻、提筋跟头翻向场内,又翻着插花跟头回到上场门前。主演在幕后大吼一声,随着马童从幕后快步走向早已备好的骏马,亮相舞刀,二人分别飞身上马,一前一后中速行进(溜马腿)几圈之后,随着打击乐的加快节奏,两匹骏马奋蹄飞跑,扮作马童的助演引马在前,时而正骑时而转身倒骑,最后笔直地站立在马背上;主演在飞驰的马背上挥舞大刀左劈右砍,酷似叱咤风云的武将在英勇杀敌,而后手擎大刀站立在急驰的马背上构成一幅威风凛凛的人物造型,显示出武士的英雄气概。

(七)女子马术 有单人、双人和三人的马术表演。“单人”马术为两名女骑手各乘一匹马,先是在场内中速行进,慢跑几圈后,则以最快的速度飞奔。演员开始在马背上表演“大站”(在马背上站立)、“抱柳”(在马背上倒立)和“镫里藏身”(演员以单腿挂在马镫上,横身在马的一侧作展翅、探海等造型动作)。“双人”马术是两名演员同时在一匹飞驰的马背上表演。“三人”马术则是在二人一马的表演中,加上一人在马背上大站、倒立,两侧的两名演员横身在马身两侧作各种人体造型。三人一马的表演,有高超的翻、腾、窜越技巧。表演时,他们在一匹奔驰的没有鞍的马背上窜上翻下,随着颠簸起伏,三人同时稳稳站立在奔跑的马背上亮相,最后以不同形式的空翻跟头翻下马,完成表演。

二、驯 兽

(一)驯马 1958年,原中国华侨马戏团著名驯马师范连友加盟天津市人民马戏团,经过他仔细观察选中团内的一匹膘肥体壮的枣红马。他付出艰辛的劳动,使这匹马学会了一系列表演技巧。此马表演时,出场的第一个动作是在驯马师的指挥下跑到马圈中心频频向观众点头;接着是随着伴奏乐曲的节奏前进后退走起舞步;之后,表演转圆圈、绕行“8”字、跳越障碍、从燃着熊熊烈火的火圈中窜过 ;最后停步在下场门口与驯马师共同向观众点头谢幕。60年代初,范连友的助手、青年驯马师孙德兴继范连友后独立主演驯马节目,直至1965年。

(二)驯猴、驯羊 “耍猴”是盛行于旧马戏班子中的传统节目。猴子生性机灵善于模仿,但要让它学会一项技巧动作,仍需千百次地反复训练。杨可元是驯化动物的民间艺人。40年代,他驯化的两只猴子,会表演许多模仿人的动作,诸如穿衣、戴帽、拉洋车、蹬三轮、挑担、翻筋斗、立大顶等。最引人发笑的是点爆竹。猴子手持香火去点燃爆竹,尚未燃着就跑开;再次受令去点,爆竹一声炸响,猴子被吓得一溜跟斗爬到竿上。这个节目,常常引起观众特别是小观众发笑。

猴羊共同表演的节目 一是猴子骑在羊背上,在场内绕行钻火圈 。羊从点燃的火圈内窜过时 ,猴子惟恐烧着自身,闭目埋头缩颈伏在羊背上。二是羊拉着小车走来,猴子跃身坐在车上,挥舞鞭子赶羊快跑。这两个表演都滑稽可笑。

(三)驯黑熊 熊,性情懒散,行为迟钝,贪吃,但接受能力较强,容易驯化 。马戏家伦金兰是一名驯熊能手,他驯养的黑熊 ,叉技很出色。它能接住驯兽师从几米以外投过来的钢叉放在头顶上拨弄旋转,停住后两支前爪抱住钢叉朝天仰卧在地上,以一支前爪擎住钢叉,另三支爪不停地拨弄,叉在一支爪上旋转。表演后丢掉钢叉,便追逐驯兽师索要食物。 |