|

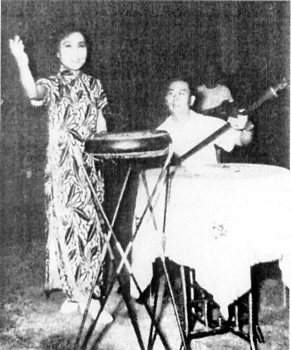

图2-3 著名京韵大鼓艺人

刘宝全(1868-1942) |

在天津流行或一度流行过的鼓曲,约有50余种。其中,形成于天津的有京东大鼓、单琴大鼓、天津时调、卫子弟书、西城板、京韵大鼓;来自

外地在天津得到发展的有梅花大鼓、铁片大鼓、河南坠子、西河大鼓、东北

大鼓、山东柳琴,以及梨花大鼓、联珠快书、莲花落等。

一、京韵大鼓

京韵大鼓曾名“卫调大鼓”、“津调大鼓”、 “天津大鼓”、“文武大鼓”、“文明大鼓”、“京调大鼓”等,亦曾简称为“大鼓书”。

其前身是流行于冀中沧州、河间一带的“木板大鼓”。19世纪后期至20世纪初,经宋五、胡十、霍明亮、史振林等和张小轩、刘宝全、白云鹏等两代艺人的努力,得以定型.它形成于天津,并在天津、北京得到发展,至20世纪20年代末, 正式称“京韵大鼓”,成为北方曲艺的重要曲种。

京韵大鼓板式齐全,唱腔优美,在发展过程中剔除了原有的河间一带方音,增加了短篇曲目, 运用了一些演唱技巧,并涌现出一批著名艺人,突出的是张小轩、刘宝全、白云鹏。 这三人分别依据自己的条件加以个性化的创新,形成了各自的风格,至20年代中期被确认为京韵大鼓的“三大流派”。

此后的20余年间,他们的演唱艺术日趋完美,成为天津曲坛的“主帅”。 随着名艺人到外埠演出,使其在东北、山东、南京、上海、汉口等地曲坛

上跃居大梁地位。

40年代初,京韵大鼓作为“鼓曲之王”,在天津拥有数量

|

| 图2-4 陆倚琴演唱京韵大鼓 |

最多的从艺人员。 解放后, 经过从艺人员的积极努力,它的唱腔、伴奏音乐、演唱技巧等均有创新,流派亦有发展, 特别是骆玉笙(艺名“小彩舞”)的演唱风格,经30年的磨砺形成鲜明的特色,于70年代中期获得广泛的认同。

京韵大鼓自清末即不断编演新的曲目,其中颇多反映社会现实的作品, 如《马大帅守杨村》、

《一二八之上海》、《劝国民》等。天津解放以来,出现了大量的新曲目,括时事新编、歌颂新人新事和根据文学作品改编的曲目, 其中一部分已成为保留曲目, 如 《珠峰红旗》、《黎明的战歌》、《愚公移山》等。

京韵大鼓曾有一个分支,即“滑稽大鼓”。 早期的史振林在清末已经演出,后北京艺人张云舫擅演,其传人多在天津演出过。 他们主要是在表演和唱法上运用夸张手法造成滑稽效果。20世纪50年代以后天津曲艺舞台未再出现。

|

|

|

| 图2-5 京韵大鼓演员张秋萍 |

图2-6 京韵大鼓演员刘春爱 |

图2-7 京韵大鼓演员赵学义 |

二、天津时调

天津时调源于明清时期在津流行的民歌小调。主要曲调有天津土

|

| 图2-8 王毓宝演唱天津时调 |

生土长的“靠山调”、“鸳鸯调”、“大数子”及一些天津化了的民歌小调如“拉哈调”、“怯五更”、“悲秋”、“解狱”、“后娘打孩子”等。清末,

这些小调与当时其他类民歌小调被统称为“时新小曲”, 后称为“时调”,20世纪50年代初正式定名为“天津时调”。

时调早期多为业余爱好者的自娱性演唱。以后发展到专业演出, 主要是女艺人在落子馆演唱,也有在明地演出的,多为插科打诨,格调低下。

时调的演唱形式有独唱、对唱、拆唱、彩唱及合唱等, 通常多为独唱。传统的时调伴奏最早只有三弦,后加上四胡,也有加竹板的。在演唱、 伴奏或授艺上有所成就且较著名者有王庆和(弦师)、王宝寅(弦师)、王红宝、赵宝翠、 高五姑、秦翠红、屈振庭、赵小福、姜二顺、王毓宝等。此外, 长期演出于明地、时调棚的较有名气的艺人及票友有李小辫、

戴老黑、朱文良、李玉花、夏文升、张景焕等。

天津时调(包括在津流行过的各类小曲)曲目繁多, 常演的有《七月七》、《喜荣归》、《踢毽》、《盂兰会》、《孟姜女》、《秦楼悲秋》、《后娘打孩子》、《要女婿》、《对花》、《刘二姐拴娃娃》等。还有反映妓女、嫖客生活的曲目,因内容淫秽屡被禁止。 清末民初, 也有一些反映现实和具有一定进步意义的作品如 《烧河楼》、《叹时局》、 《民国六年闹大水》、《枪毙屈香九》等。

解放后,取缔了内容陈腐、低级、庸俗的曲目, 创作、改编了大量反映新时代新生活的作品, 出现了不少优秀曲目如《摔西瓜》、《翻江倒海》、《毛主席来到咱农庄》、《心连心》、《红岩颂》、《常青指路》、《军民鱼水情》、《心中的赞歌向阳飞》、《春来了》、《拷红》等。在演唱形式及表演上也进行了改革,主要是变换了衬腔“哎嗨呦”的旋律及唱法。 在伴奏上增加了扬琴、琵琶、笙、低音胡。为净化舞台,弃除了场面桌。此后的30多年中, 许多曲艺工作者对天津时调进行了不懈的改革,吸收了歌曲、 戏曲及其他鼓曲的唱腔, 从音乐设计到演唱技巧多有出新;对结尾唱腔运用了变调方法翻高演唱,弥补了低沉、下滑的缺点,赋予它激昂、向上的时代感。同时, 增强了“数子”的表现力。在时调音乐改革中作出了突出贡献的弦师和音乐工作者有祁凤鸣、马涤尘、毛家华、李光等。

王毓宝是时调改革创新的第一位舞台实践者。她先后上演的许多新曲

|

| 图2-9 天津时调演员高辉 |

目借鉴了歌曲、戏曲及其他曲种的表演,结束了时调演唱无动作表演的历史。她还在教学工作中付出了辛勤的努力,教授过许多学生,培养出的优秀专业青年演员高辉,嗓音甜美清亮,行腔婉转柔媚,表演清新,富有朝气。演唱的代表曲目有《春来了》、《秋》、《熊熊之火》等。

时调演员队伍不断发展,天津市曲艺团、和平区曲艺团、红桥区曲艺团都有多名时调演员。 老艺人赵小福、姜二顺、 屈振庭、 朱文良等曾积极投入挖掘传统曲目的工作, 整理排演不少曲目如《明月五更》、《大五更》等。

新中国成立后的几十年来,天津时调这门艺术一直受到党政领导的重视。1961年6月由天津市曲艺团和音协天津分会联合召开天津时调内部观摩演出座谈会;1962年10月举行第一届

“津门曲荟”时调专场演出;1983年6月举办梅花大鼓、天津时调专场演出,并分别召开了座谈会;1984年召开的天津时调音乐革新座谈会,京津两市的音乐界人士, 大专院校教学人员和研究人员,曲艺团体的音乐创作人员、演员和乐师等参加了座谈。

三、卫子弟书

19世纪初(清嘉庆年间)流行于北京的子弟书传入天津。流传中,有的艺人用天津方言演唱。至同治末年、光绪初年逐渐形成有天津特色的“卫子弟书”。

卫子弟书为一人自弹三弦自唱的坐唱形式。唱腔为板腔体,只有两个板式。唱词分诗篇和正书,诗篇为八言八句的诗赞体,多为天津文人所作。正书则采自清代子弟书作者罗松窗、韩小窗的作品,以七言、十言为主。光绪年间,有些盲人多自弹三弦入户卖唱。清末演唱卫子弟书的名家是华学源。教育家林墨青、李寿贤、陈哲甫等社会知名人士皆能演唱。20世纪30年代侯家后还有专唱卫子弟书的书场。当时演唱的曲目有《卖刀试刀》、《得钞傲妻》等。40年代以后渐已无人能演。

1982年戏曲音乐工作者刘吉典在《曲艺艺术论丛》上发表的《天津卫子弟书声腔介绍》,将原工尺谱译成简谱,记录下来的有三个诗篇《十八半》、《秋景黄花》、《八和》和一套正书《长坂坡》。

四、西城板

清末,说唱艺人石玉昆在北京所唱的西韵(石韵)传到天津后,经天津艺人徐泰华在西城根以天津方言说唱,形成有天津特色的新曲种“西城板”。该曲种为单人站唱,三弦伴奏,板式简单而曲调急缓有致,抑扬顿挫,铿锵雄浑,优雅动听。艺人马恩魁与徐泰华的弟子郭景春、许景魁移植大书《清烈传》、《施公案》唱红后,又传徒郝俊山(艺名郝黄毛)、沈华庭等。

民国初年,西城板深受知识界重视,文人纷纷编写新词,如《菊花赞》、《学校赞》等。1913年天津社会教育处聘陈凤鸣、李俊山等办西城板演唱训练班,传人甚多,包括盲童学员学唱新词,既进行反封建迷信宣传,又可借以谋生。

20世纪20年代西城板发展到高峰期。当时的艺人在演唱中夹叙清末官场佚闻趣事和宣扬民族斗争等故事,以及移植的《三侠五义》、《水浒》等书目,均受听众欢迎。到40年代,由于演唱艺术上因循守旧,也很少培

育学徒及弦师,以致呈现出衰落趋势。

1957年举办的天津市第一届曲艺会演大会,河北区书曲队老艺人李永泉演唱西城板《打老道》,红桥区书曲队吴静山演唱《打马洪》。沈华庭作为著名老艺人,被大会特邀参加展览场演唱代表作《镖打秦尤》,会后天津人民广播电台为他录了音(音带在“文化大革命”中丢失)。

1988年天津市艺术研究所编写《中国曲艺音乐集成·天津卷》时,录制了业余老演员刘小江演唱的《送崔通》、《辞绿林》等资料。

五、单琴大鼓

单琴大鼓于1933—1934年间在天津形成,由原演唱西河大鼓的艺人翟青山与琴师魏德祥共同创演,是由艺人直接创演并获得成功的天津鼓曲曲种之一。(1950年北京曲艺界将其易名为“北京琴书”。)

1933年,翟青山以其曾演唱过的京东南曲种“落腔调”、“奉调”的语音、曲调为基础,采用落腔调使用扬琴伴奏的做法,糅合出的一种新曲调。试唱定型后,1934年在仁昌电台试播。因其曲调别致、扬琴琤琮悦耳、伴奏活泼多变,试播成功后,翟青山乃根据伴奏主乐器为一扬琴,取名为“单琴大鼓”。它的唱腔、句型、音乐格式主要来自落腔调,伴奏音乐则多吸收奉调的旋律,用北京方音演唱,是说唱并重的板腔体曲种。曲调简洁明快,长于叙事。演唱短篇以唱为主,说唱大书则话白占较大比重。单琴大鼓没有自己专有的曲目,几乎全部由姐妹曲种移植而来。30—50年代演出较多。80年代以后仅偶见于舞台。上演的曲目,前期主要有《卖油郎》、《乔太守》和大书《前后七国》、《列国》等,新编曲目有《考神婆》、《理发》、《港女泪》等。知名的演员有40年代以前的张歧山与70年代以后的魏文华等。

六、梅花大鼓

|

| 图2-10 史文秀(花小宝)演唱梅花大鼓 |

梅花大鼓原为北京的曲种,产生于清代中叶,称“梅花调”。民国初年,艺人金万昌与弦师韩永忠、 韩永禄、 苏起元等对其进行改革后称为“南板梅花调”或“梅花大鼓”。演出形式有多种,常见的为打鼓唱书,由演员一

人自击鼓板演唱,没有表演动作;不常见和极少见的有联弹大鼓、含灯大鼓及双鼓合音等形式。

梅花调的伴奏主要是三弦、四胡、琵琶,加上鼓和板,共5件,故有“梅花五瓣”之喻。也有加扬琴或笙、笛的。曲目有《老妈上京》、《指日高升》、《宝玉探病》、《大观园》、《摔镜架》等。

1917年 , 金万昌应天津四海升平茶社之邀首次来津 , 首场露演的曲目是《大观园》。随着金万昌在津的享名,梅花大鼓在津的影响越来越大。在津较早传播梅花大鼓技艺的多为弦师,有邱玉山、陆桐坡、周子臣等。

到20年代后期,梅花大鼓成为津城常见的曲种,还曾到广播电台演播。演唱者有金万昌、王子玉、罗玉芳、金桂笙、岳小芬、花香妃、花四宝等。

30年代初,曾为金万昌伴奏的弦师卢成科开始为花四宝操弦,并收她为徒。师徒合作在演出实践中探索适应女声特点、发挥女声优长的唱腔和唱法,还融入了时调的一些韵律,使之趋于天津化,遂形成了新的流派卢(花)派。

其传人有花五宝、花小宝、花云宝、花银宝、周文如等,一时几乎形成无“梅”不“花”之局面。当时演唱的曲目有《青楼遗恨》、《杏元和番》、《昭君出塞》、《王二姐思夫》等。

|

| 图2-11 梅花大鼓演员籍薇 |

1949年天津解放后,为适于反映时代新生活,演员、弦师和音乐工作者对其进行了不懈的改革,使唱腔明朗有激情,节奏轻快活跃,加之演员辅以表情动作,使梅花大鼓贴近了现实生活,体现出时代的节拍和气息,演出的曲目有《不见黄娥心不死》、《永别紫鹃》等。

“文化大革命”期间,梅花大鼓遭禁演。粉碎“四人帮”后,梅花大鼓重现舞台,优秀的传统曲目和新编曲目陆续上演。演员、弦师、词作者和音乐工作者在前17年改革的基础上,进行探索和改革并取得了成果。如花五宝创造了半说半唱的“跟头板”和“原板”;许多新曲目在唱腔改革中加入或揉进了乐曲、歌曲、戏曲的韵律,如《二泉映月》、《半屏山》、《黛玉葬花》等,并培养子一批青年演员。

七、铁片大鼓

铁片大鼓曾名“乐亭大鼓” , 又有“二黄大鼓”、“滑稽大鼓”等别称, 是在河北民歌“庙门开”与平谷调的基础上形成,板腔体,用京音演唱。 清末产生于北京以东地区。进入天津后有了较大发展,拥有大量曲目和众多艺人,是天津影响较大的曲种之一。

20世纪20年代中期,杨莲琴等对其唱腔做了加工整理; 王佩臣改变了板式、音乐结构、句型、曲调及伴奏等, 使这一来自乡间的曲种成为深受各阶层观众喜爱的曲种。 主要曲目有《劝妓女》、《王二姐思夫》、《孟姜女》等。30年代初进入全盛时期,持续至40年代中期,因天津社会动荡、艺人老去而呈衰落状态。

1949年天津解放后,它是较早上演新曲目的曲种之一。最初两年

间创作的《小姐俩拾棉花》、《小

|

| 图2-12 新韵霞演唱铁片大鼓 |

两口下地》、《新十女上寿》,以及根据天津真人真事编演的《七小英雄捉特务》等歌颂新社会、歌颂劳动者的曲目都获得好评,一些曲目还被移植到其他曲种和到外地演出。 其后的各个不同时期均有新曲目问世, 主要有《平安家信》、《赶慢车》、《双改行》、《风雨行》、 《一块金表》、《老李的婚事》、 《良心》、《王者》等。该曲种的成名演员除王佩

臣、杨莲琴之外,前期有王瑞喜、蔡桂喜等, 50年代以来有新韵霞、姚雪芬等。

八、西河大鼓

西河大鼓原为清光绪六年(1880)前后河北省艺人马三峰来天津卖艺演出时所称“梅花调”的鼓曲。光绪二十六年(1900)前后,河北省说唱艺人来津渐多。1920年,艺人王振山、王讽咏父女在津唱红,四海升平杂耍园聘请王讽咏登台。 在标写曲种名称时, 因“梅花调”与京津之“梅花大鼓”名同,遂根据他们是沿大清河(俗称西河)而来的,定名为“西河大鼓”。其时也正是该曲种走向兴旺的时期,在津艺人多时达400余人。 当时的曲目有 《三下南唐》、 《绿牡丹》、《杨家将》等。

30年代涌现出焦秀兰、焦秀云、王艳芬、马增芬等成名演员。在津的梨花大鼓名家朱学贞也改唱西河大鼓。他们都先后灌制了唱片。这时期的主要曲目有《赵五娘》、《霸王别姬》、《十女夸夫》等。

1937年至1948年日寇及国民党统治时期,曲艺场所表面繁荣,实则艺人受欺,收入菲薄,有的名家离开了曲坛。

1949年天津解放后,西河大鼓艺人首先组建西河鼓曲改革研究社,加强学习,创作新段子,配合政治形势作宣传,曲目有《艺人翻身记》、《吕梁英雄传》等。1957年天津市举行第一届曲艺杂技会演大会时,西河大鼓参演人员与节目最多,李长江演唱的《董存瑞炸碉堡》、陈凤芸等编演的《打冈村》,形式内容都有创新,得到观众及评委会好评。1961年5月河北省曲协在天津召开西河大鼓流派座谈会,天津演员 、弦师共14人参加,是与会人数最多的地区。

|

| 图2-13 西河大鼓演员郝秀洁 |

在“文化大革命”浩劫中, 西河大鼓遭到排斥, 许多演员被下放、转业。 中共十一届三中全会后,市曲艺团培育了郝秀洁、杨雅琴等西河新秀。1981年全国(北方片)曲艺优秀节目观摩演出时,郝秀洁参演的《鲁班学艺》、艳桂荣参演的《杨金花夺印》,分获表演一等奖和作品一等奖。

在津的中国北方曲艺学校于1986年建立后,已培育了一些西河大鼓演员,毕业后回到原选送地区从事演唱活动。

九、京东大鼓

清末出现的京东大鼓,流行于北京东部一带,演唱者多为当地农民或半农半艺,代表艺人为张瘸老(号“铁板张”)清末曾到天津演唱。 20世纪初宝坻县人刘文斌带艺来津, 由业余演唱渐转为专业演出,并开始对这个曲种进行改革。他以同属京东曲种的落腔调音乐为框架,采用在天津十分流行的平谷调的节奏、句格和落音,以后又经不断改革逐渐定型。1928年,他开始在天津广播电台播唱。1935年,将该曲种定名为“京东大鼓”。 京东大鼓最初由演员自弹自唱, 后由只弹三弦发展为以矮脚鼓架置地上,演员坐唱,右足踩鼓楗击鼓,左膝下绑节子板击节。在增加弦师后,演员主唱,击鼓板,基本无表演。20年代至50年代,演唱京东大鼓的艺人除刘文斌外,著名的有魏西庚、齐文洲、梁德明、田向魁、李寿山、王艳秋等。刘文斌、魏西庚、齐文洲并称京东大鼓“三大名家”。

工人业余演员董湘昆自1952年开始演唱京东大鼓,并逐步对它进行革新。在30余年舞台实践中,他将一些词句改用京音演唱,美化了字音,改变了京东大鼓的韵味及一些腔型;改用甜润的真声演唱,提高了发音的部位,增强了抒情效果。他还与业余弦师刘月循等一起切磋,美化

|

图2-14 1985年春节,董湘昆在天津内燃机厂

为工人演唱京东大鼓 |

了京东大鼓的音乐,并将这一曲种传到华北、东北地区。 同时期的业余演员还有王辑馨、李成秀等,60年代以后,又有郝德宝等。

70年代后, 京东大鼓的演唱出现了对口唱的形式, 也有了简单的表演手势和表情等。京东大鼓的传统曲目有大书 《于公案》 、《刘公案》等十几部 ; 短篇有《蓝桥会》、《拆西厢》、《小两口争灯》等数十段。 5 0 年代以来上演的新曲目有 《新夸夫》 、 《小二黑结婚》、《送女上大学》、《毛主席的书我最爱读》、《白雪红心》等。

十、莲花落

莲花落为冀东的曲种,清乾隆年间传入天津。其演唱形式有独唱和对唱。独唱为女演员一人,对唱为男女演员各一人,边唱边舞,叙述或表演故事。无伴奏,只以竹板击节。自传入天津后,因演唱内容不雅,屡遭禁止,但又屡禁不止。早期在落子馆或杂耍馆演唱的知名艺人有大全福、张宝凤、王红宝、花莲舫、金彩仙、赵翠铃等人。民国初年的知名艺人有玉红霞、徐秀云、于瑞凤等。到30年代末,莲花落艺人日渐减少;进入40年代后,这个曲种走向了衰落。此后,有的莲花落艺人使用“什不闲”的打击乐器;有的借鉴戏曲河北梆子的伴奏,使用了板胡、板鼓、大锣、小锣,走向了戏曲化。椐史料记载,源于河北唐山的平腔梆子戏就是由莲花落演变、发展而成。

50年代,天津市群众艺术馆对莲花落进行了挖掘工作。1956年9月举行的“老艺人曲艺演出观摩会”上, 知名莲花落老艺人郑秀卿与杨鑫舫合作演唱了《陈琳救主》。

莲花落的传统曲目很多,在其兴盛时期经常演唱的有《摔镜架》、《大西厢》、《蓝桥会》、《珍珠衫》等。

十一、荡 调

荡调又称“档调”(讹传为“挡调”)。艺人演唱时亦有标名“乐府”、“雅词”或“雅韵荡调”的。故“荡调”实为演唱形式相同的多种曲调之总称。源出江浙地区水乡,是湖船上娱乐游客的歌舞小调。清初经运河传到天津。先进入小班和坤书馆,后渐入杂耍馆演唱。荡调入津以来,语音、曲调出现了北方化的趋向。曲目有《荡湖船》、《凤阳花鼓》、《说西话》、《八仙庆寿》等20余个。

荡调是群唱曲种,载歌载舞,有单唱、对唱、齐唱、合唱、拆唱等不同演唱方式。有些曲目已经变成小戏,如《凤阳花鼓》等。部分曲目使用方音,如《说西话》用的即是山西方言。演员全是女性,妆扮分为带彩与不带彩两种。荡调的音乐结构为单曲体,共有20余种曲调。一般都有较重的踏歌风味,有较强的顿挫以合舞蹈节奏。在津演出的荡调艺人较知名的,清末有大荣、大凤;清末至民初有翠兰、翠喜、金香、玉香、宝玉、黛玉、金梁、玉柱、小香、小凤;“石氏四香”(即石春香、石秋香、石金香、石玉香)是最后一批荡调艺人。20世纪40年代初,石春香曾应邀到电台演播。

40年代后期,因后继乏人,逐渐退出舞台。1956年秋,天津市河西区人民政府文化科、区文艺工会曾组织力量,以互助剧团老艺人、弦师蔡化千为主,该团演员任鸿志和红云剧团弦师徐大白协助,记录、整理、排练了部分曲目。1957年夏季以后,挖掘整理传统艺术的工作停止,荡调这一曲种从此失传。

十二、太平歌词

太平歌词为北京的曲种,是以手持两快竹板(名为玉子)击节、无伴奏的演唱形式。原属莲花落,后依附于相声。相声说学逗唱的“唱”即指太平歌词。早期相声艺人朱绍文(艺名“穷不怕”)原以唱太平歌词为主,他于清咸丰十年(1860)来天津撂地演出,将这一演唱形式传入天津。20世纪初期在天津演唱太平歌词的有相声艺人郭瑞林(郭荣启之父)和相声兼评书艺人吉坪三。将太平歌词从相声中分离出来的是王兆麟。王兆麟于20年代在天津撂地,后期赴上海进入大杂耍场——“大世界”演出并灌制了唱片,名噪一时。30年代初回津演出于歌舞楼,旋即病逝。吉坪三之女荷花女(本名吉文贞)在30年代中期至40年代初亦曾以唱太平歌词闻名。20年代中期至30年代,天津曾出现专演太平歌词的小型书场,演唱者有刘广文(刘文亨之父)、马寿岩、张福祥、刘奎珍和女艺人耿四福等,曲目有《饽饽阵》、《韩信算卦》、《大花鞋》等。

太平歌词曲调简单,由于不能适应观众的欣赏趣味,演唱者日渐减少。新中国成立后,逐渐绝迹于舞台。

十三、单 弦

单弦又名“牌子曲”、“八角鼓”,是来自北京的曲种。其中包括“岔曲”(含腰截儿)、“拆唱八角鼓”等形式。

单弦的演出形式原为一人自弹自唱的“坐唱”,后发展为一人立唱,并手持八角鼓击节,另一人操弦伴奏。上场多先唱岔曲,然后简介节目内容,称为“铺纲”,在每个曲牌之间都有夹白。 自光绪末年至民国年间, 北京的著名单弦艺人随缘乐、德寿山、曾永元、曾振庭、全月如、广小川、恩泽川、何质臣、荣剑尘、常澍田、谢芮芝等常来津演出。这期间,荣、常、谢三人以不同演出风格形成在津单弦的“三大流派”。30年代天津出现了单弦女艺人,最早的是王凤久。1936年,雪艳花曾名噪一时。同年,石慧儒在电台演播一炮而红,后成为天津成就最大的单弦女艺人。同时期的男演员有张剑平、张伯扬等人,也受到群众的欢迎。

|

|

| 图2-15 石慧儒演唱单弦 |

图2-16 单弦演员刘秀梅 |

新中国成立后,单弦的演出形式和内容都有较大的变化。曲目大都是新创作的现代单本曲目,如《歌唱劳模张淑云》、《二上庐山》等,经改编的传统单本曲目有《杜十娘》、《游春》、《孔雀东南飞》等。演出方式取消了过去先唱岔曲铺纲和中间夹白报牌子,以及弦师帮唱等形式,改为上台即响弦唱正书,并出现了单弦联唱和表演唱等群唱的方式。这期间,著名单弦女艺人石慧儒的演唱艺术有较大发展,演唱风格进一步完善,她演出了不少新编排的现代和传统优秀曲目,有的已成为脍炙人口的保留节目,如《地下苍松》、《鞭打芦花》、《金山寺》等。天津曲艺团的刘秀梅较好地继承了石慧儒的演唱艺术。

十四、联珠快书

联珠快书为北京的曲种,清末传入天津。每段曲调由“书注头”、“春云板”、“流水板”、“联珠调”四部分及话白组成,三弦伴奏。它的演唱,说、唱、做并重,须结合曲词内容做出刀枪架、上马下马等大身段。唱单弦的艺人多兼唱联珠快书。曾在津演唱联珠快书的艺人有曾振庭、全月如、德清泉、恩泽川等。主要曲目有《骂曹训子》、《阴魂阵》等。

进入民国(1912)后,来津演唱联珠快书的有常旭久、广恩普、葛恒泉、德俊峰等。而宝和甫、桂兰友、何质臣、曹宝禄等在津演唱单弦时都兼演联珠快书。

20年代后期,天津籍单弦艺人卢湘卿改演联珠快书。 此后至40年代, 先后有单弦艺人刘君衡、屈振庭、雪艳花,花连仲女弟子吴凤鸾、吴风颐,曾振庭弟子张伯扬等兼演联珠快书。他们演唱的曲目有《秦琼观阵》、《截江夺斗》等。

新中国成立后,曾振庭参加天津市曲艺工作团, 以演唱联珠快书为主, 他的著名曲目《蜈蚣岭》1962年由天津电影制片厂摄入了舞台纪录片《曲艺集锦》。由于联珠快书曲调铿锵有力,适合表现英雄人物,曲艺作者曾编写出不少新曲目,如《钢铁战士张渭良》、《红心百炼》、《向秀丽》、《王若飞》、《排哑炮》等。

十五、梨花大鼓

梨花大鼓即“山东大鼓”,属山东曲种。19世纪末陆续有山东男女艺人来津演出。1929年以后有人在天津电台演播。至30年代前期,因其曲调悠扬,词句雅丽,内容通俗,且艺人装束朴素,台风朴实,对中等社会人士有较大吸引力,尤为妇女所喜爱,因此在津风靡一时,是天津曲坛重要外来曲种之一。在此期间,演唱艺术有了发展,山东方音被淡化,话白逐渐被取消;唱腔因融合了天津流行的一些戏曲而使曲调得到丰富;一些曲目出现了加唱整段皮黄唱段的唱法;对唱、双唱的演唱形式也被采用;移植了不少其他曲种的短篇,增加了常演曲目。当时演唱的曲目主要有《造白袍》、《空城计》、《剑阁闻铃》等,演员主要有谢大玉、孙大玉、李大玉、鹿巧铃等。自1937年日本侵略军占领天津后,外地艺人纷纷离津,这个曲种遂退出了天津舞台。

十六、滩 簧

“滩簧”为江南曲种,也是天津对“南词”、“弹词”、“古书”等南方曲艺演出形式的泛称,清乾隆年间传入天津。20世纪以来,流行于天津曲坛的“苏滩”、“申滩”与“南词”,受到客居津门的江浙诸省人士特别是女观众的欢迎。至30年代中期,曾出现演出的兴盛局面,成为中高档曲艺场所和大型演出活动中不可缺少的曲种。在劝业场一带的大型游乐场所曾出现专门演出苏滩和申滩的“南书馆”。苏滩、申滩的演出有分有合,它们的演唱以短篇说唱和小戏为主,演出形式则分为带彩(即彩扮上妆)与不带彩两种。所演内容基本是由南方带来的传统曲目和流行的时代曲目,主要有《玉蜻蜓》、《卖橄榄》、《荡湖船》等。艺人也编演了一些说唱天津的新段子,颇受欢迎。至30年代末,因受到欣赏群体范围的限制,这一曲种随着当时天津曲艺的衰落渐渐退出天津舞台,至40年代后期已基本不见演出。

十七、河南坠子

河南坠子是河南省的曲种,20世纪20年代传入天津。其后十余年间,大批坠子男女艺人、弦师涌至,其中不乏已在河南、河北享名者。从业人数众多,竞相出新,演出出现蓬勃局面,使坠子成为天津的主要曲种之一。河南坠子曲种的重要流派——乔(清秀)派于30年代初在天津形成。

乔清秀来津之前,在河北、山东的一些地区已小有名气。她的唱法同河南本土的艺人之间已有较大的变化,并对演唱的内容、音乐、语音等方面进行了变革。她来到天津后,将河南坠子这一乡土气息浓郁的曲种与天津固有的演出鉴赏风习结合,在原有基础上,完成了城市化和更加艺术化的改革,成为“津派”坠子。她个人被天津观众誉为“坠子皇后”和“坠子女王”。

|

|

| 图2-17 “坠子皇后”乔清秀 |

图2-18 《河南坠子》名家曹元珠 |

1930年,刘礼贤在南市清和街开设的林泉茶社,是天津第一座专演河南坠子的场所。十余年中,在津登台的坠子艺人数以百计,较有名的就有50余人。除乔清秀以外,有马忠翠、马忠凤姐妹,武桂秀、武艳芳姐妹,王元堂、王宝霞父女,以及任永太、张永发等。

至40年代,河南坠子在津的演出形式,单唱、双唱并重。伴奏乐器是坠胡。演员自持简板击节,也有用鼓的,如乔清秀即以鼓楗辅助演唱的表演和代替手势。河南坠子的主要曲目有大书《五虎平南传》、《珍珠牙牌记》和短篇《双锁山》、《凤仪亭》、《度林英》等。

新中国成立后,河南坠子在津的从业人员以饱满的热情上演了大量新曲目,主要有《新十女夸夫》、《小二妮上堤》、《雨夜辨奸记》等。这个时期的知名演员有程玉兰、苑宝珍、王元堂、王宝霞、武艳芳、曹元珠等。

十八、东北大鼓

东北大鼓又称“奉天大鼓”、“奉派大鼓”、“奉调大鼓”,在津习用名为“辽宁大鼓”。

1910年左右,东北艺人王玉林把辽宁大鼓带进天津,并在津收徒马宝山。30年代,一批东北艺人进入天津,使辽宁大鼓在天津有了较大的变革与发展。1931年,朱玺珍和她的一家进关,在天津驻足,边演唱,边提高技艺,逐步改革曲调,使该曲种唱腔更为完美,并从在地道外撂地进入了杂耍园演出。30年代末、40年代初是辽宁大鼓在天津的全盛时期,成为曲艺场所和电台播音的必有门类。曲目有《忆真妃》、《黛玉望月》、《紫罗袍》、《鞭打芦花》等。抗战胜利后,朱玺珍离开天津。马宝山除在电台演播外,还串巷子演唱。这期间,那月邻从东北来津,她演唱的《千金全德》、《望儿楼》等曲目,颇受各界欢迎。

解放后在天津演出辽宁大鼓的艺人主要为那月邻、孙玺珠、马宝山。马宝山在和平区书曲队以演唱中、长篇大书为主,兼唱一些短篇。那月邻则专门演唱短篇。孙玺珠在和平区曲艺团演出。

十九、山东柳琴

山东柳琴是由被称为“拉魂腔”的一种曲调形成的曲种,流传在鲁南、苏北、皖东一带,1960年传入天津,首演者是业余演员甄金堂。唱词是由上下句组成的段落重复体,用山东语言演唱,主要的伴奏乐器是柳叶型的土琵琶——柳琴。 在津演出时,加了一些丝弦乐器, 由一人或二人演唱,或坐唱兼弹奏柳琴表演,众人伴唱(坐唱并各操乐器)。

1960年,甄金堂的一曲《海河工地炊事员》,唱红了这个曲种。天津市曲艺团、和平区曲艺团及当时的红桥区曲艺团青年队李相友、王双福演唱的《管得宽》(刘鹏作词)获“新节目演出奖”。60—70年代有不少群众业余演员演唱山东柳琴,进入80年代以后少见天津舞台。 |