街市摊贩

卖药糖的 旧时,卖药糖人胸前挎一阶梯式玻璃盒子,约50厘米宽,上下3层,每层四五个小格。盒顶端有干电池,中间有一小灯,两侧有绒制的龙形,名曰“二龙戏珠”。卖药糖人将各味药糖分格放于其中,手持镊子,走街串巷高声吆喝。有的卖药糖的用大秧歌的调子填上词吆喝,如:“买的买来捎的捎,卖药糖的又来了,吃嘛味有嘛味,菠萝香蕉,橘子蜜柑。”吆喝讲究气口,犹如唱曲,似儿歌一样动听。当年南市上权仙一带有远近闻名的李一香、王宝山等卖药糖人。王宝山还标有“双笑牌”商标,以说为主,兼讲些时事笑话,有不少食客围之。老城西北角一带另有一位叫连化清的人,卖药糖前先说《三国》或《聊斋》,至热闹关键处突然停讲,开始卖药糖,大家急着听,便纷纷买药糖,药糖卖完了再讲。另外,连化清还以杂技、车技表演等招徕顾客。

卖糨面馒头的 多为山东人来津经营,手推独轮车,上放筐箩,内盛馒头。在筐箩上插一馒头作为幌子,吆喝“糨面馒头”。

豆腐挑子 卖豆腐的往来于街巷,以敲梆子为号招徕顾客。

卖豌豆糕的 小贩身背一个没有盖的圆笼,里面装着豌豆糕、模子、白糖等,上面盖块白布,手里敲着小锣,走街串巷售卖。

卖糕干的 天津糕干久负盛名,它以精米面、绵白糖为主要原料,松软适口,其中尤以武清杨村所产茯苓糕干最有口碑。在老天津逢农历新年期间,糕干生意最好,人们为图吉利,往往要买些大米面糕干,以盼来年步步高升之吉。卖糕干人一会儿吆喝“合家欢乐的糕干”、“大发财源的糕干”,一会儿又变词为“金玉满堂的糕干”、“吉庆有余的糕干”等。这种在同一种货品上采用多种吆喝词的办法,不过是商贩们迎合不同的消费心理,以求多赚点钱罢了。

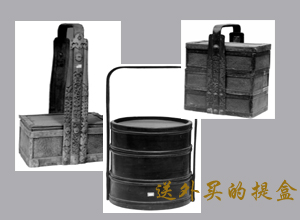

卖小吃的 老天津大街小巷有许多固定或流动的小食摊。他们的顾客除周围的百姓外,多是重体力劳动者,如车夫、搬运工等,图的是花钱少吃得饱。食摊一般设条桌条凳,上架北方特有的十字形布制遮阳伞。经营品种有秫米面元宵、煎饼果子、煎肉包子、煎菜馅虾皮素包子、芝麻酱面条、枣锅饼、茶汤、浇汁素丸子等。行商小贩没有铺面,本小利微,多在吆喝上下功夫。臂挎提盒卖烧饼夹牛肉的、卖油条的、卖热芽蚕豆等吃食的人,其叫卖声悠扬嘹亮,各具特色。

卖糖墩儿的 北方的冰糖葫芦酸甜可口,是老幼喜食的民间小吃。俗话说,一方水土养一方人,因各地不同的历史文化背景,使得对同一货晶的吆喝叫卖也明显存在差别。天津卫称冰糖葫芦为“糖墩儿”。沽上小贩的吆喝声中明显带有当地人的朴实与憨直,词声为“新蘸的去了核的大糖墩呀”,其中“墩儿”尤为声重。天津糖墩儿讲究用盘山出产的上等大果,去核后穿竹签。有的还要填上豆沙、桂花、果料、瓜子仁等小料。熬糖要注意火候,蘸出的糖墩儿讲究不黏不烊,又脆又甜。昔日,马庆祥、丁伯玉等人的糖墩儿远近闻名,予百姓不少口福。

卖冷饮的 夏日里,街巷有不少卖酸梅汤、雪花酪、红果冰的摊贩,他们架起白布棚,手敲冰盏诱人前来消暑解渴。冰盏似大号酒盅,铜制。敲时,无名指、中指托底,食指、拇指夹住冰盏,在不断挑动的碰击中发出“嘀嘀、嗒嗒”之声。其声清脆且有节奏美感,令人心旷神怡,为酷热的人们送去了几丝凉意。冰盏声是传统响器市声广告中的典型化代表之一。

卖蒸食的 天津盛产小麦、玉米等,老百姓习惯以面食为日常主食。卖发面馒头、饽饽、包子、大饼等吃食的小贩散落街巷、火车站、码头,摆桌放凳,现做现卖,价廉方便。遇忙时,吃主便将钱放在大粗瓷碗中,卖者按数付食,别无多言。当年,高贵友就是在路边卖包子逐渐红火起来,发迹成名扬四海的“狗不理包子”。另有摊贩持签筒让顾客抽签,以输赢定是否可以吃到东西。

卖面茶和秫米粥的 操此业者担挑,一头是带炭炉的锅子,一头是食柜,用于盛放烧饼、果子、麻花和碗筷等。他们大都在较小的地段范围内招徕顾客,以求老主顾光临。天津人早饭喜欢喝面茶或秫米粥,与烧饼果子共餐,味道很香。老天津卫的上岗子面茶和鸟市杨巴面茶很有名气,其特点是一热二香。面茶用上好糜子米面熬成粥状,盛到半碗时即撒一层芝麻盐和芝麻酱,满碗后再撒一层。秫米粥售价便宜,粥稀多给,解渴又解饥。秫米粥的生意较面茶更为难做些,为多赚点钱,也有小贩在晚间于繁华闹市加点售卖的。

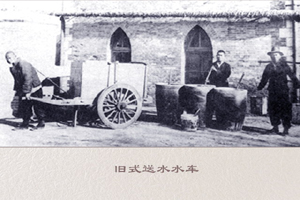

卖水的 旧时,天津居民主要饮用南运河或周围的河水,后来逐渐有人担水到城中出售。为节省力气并增加供水量,有些人用装载大木桶或木箱的独轮车及畜力车走街串巷卖水。冬季因风大雪滑,影响运输,故水价亦相对高于往日。另外,雪后向主家讨“酒钱”;春节或吉庆日讨“节礼”、“喜钱”、“祝寿钱”等,也成为一种有趣的习俗。日久天长,带有标记的水牌儿应运而生,水牌儿比量售给用水户,每次送水后摘取一枚为记,别无多言。

卖水的 旧时,天津居民主要饮用南运河或周围的河水,后来逐渐有人担水到城中出售。为节省力气并增加供水量,有些人用装载大木桶或木箱的独轮车及畜力车走街串巷卖水。冬季因风大雪滑,影响运输,故水价亦相对高于往日。另外,雪后向主家讨“酒钱”;春节或吉庆日讨“节礼”、“喜钱”、“祝寿钱”等,也成为一种有趣的习俗。日久天长,带有标记的水牌儿应运而生,水牌儿比量售给用水户,每次送水后摘取一枚为记,别无多言。

卖青菜的 老天津街巷内活跃着不少菜贩子。近郊的农民或推车或挑担,晨光初现之时便趁新鲜赶至城里售卖。其叫卖声也颇具乐感,以免光喊萝,、、白菜、茄子菜名枯燥乏味。“谱曲”的菜名似乎形成一种唱卖,合辙押韵,令人耳目一新。与此同时,卖者还用大量的形容词、比喻词修饰菜名,如“萝卜赛梨”、“水灵灵”、“鲜嫩”或“顶花带刺的黄瓜”之类。卖菜人的吆喝是颇具穿透力和透明感的,就像眼前的青菜一样,

要的是个鲜活劲儿。

卖绒绢花和对联的 供奉“天后娘娘”的天后宫前及左右宫南、宫北大街的年货市场,在华北各地久负盛名。沽上百姓认为,过年如不来此逛逛,就像缺了点什么。集市上应时节的绒绢花、供花及门对、窗花等,颇具地域民间艺术特色,销路甚好。喜气洋洋的百姓往往随着小贩“供花、绒绢花咧,拣样儿挑”的叫卖声,不时买下几朵以备敬佛祭祖或除夕夜戴在头上。买卖财神像均要说“请”。有机灵的商家还让伙计们在大年夜挨门去送,美其名曰“送财神来了”。当然,没有人会拒绝吉意,掏钱请进家就是了。

收旧物的 大学士纪晓岚曾于笔记中曰,打鼓的每日肩担游行各胡同中,专买人家破旧物器。手拿径寸余之小鼓,故名。打鼓的是昔日旧货业中的大行当,以小鼓为响器招揽生意。其鼓有软硬之分。敲硬鼓的肩担小竹筐或只背褡裢,鼓声尖脆,专收瓷器、古玩、陈设或首饰、玉器等。打软鼓的肩挑粗大箩筐,鼓声低沉,以购旧木器、衣物及废旧钢铁、废报纸为主。有不少操此业者是从事过当铺生意的,他们经验丰富,收时很少“打眼”。富家或不肖之子是他们重要的主顾,从那些人手中多能获得廉价好货。另外,一些“赃物”也时常流人打鼓人的筐袋中,因为卖者认为反正是偷来的,随便给个价钱就急于脱手了,买者对此往往压价极低。天津卫称打软鼓收旧物的为“担大筐”或“收破烂的”。

卖鲜花的 “小园相与大园邻,相逢都是卖花人”。天津南运河畔的大园与小园土沃水美,鲜花种植业尤其闻名,是天津地区花卉市场的主 要货源地。旧时,花卉销售主要有花农挑担进城走街串巷叫卖、集市摄摊销售、花店经营等几种形式。挑担子卖者以串红、星星草、茉莉花等价廉花草为主。花农们清晨走芥园早早进城,一路吆喝不停,一般午前即可售完,高兴返乡。庙会集市上则是姹紫嫣红、花香阵阵的另一番景致春的丁香、夏的月季、秋的菊花、冬的腊梅,可谓美不胜收,引得无数人为之心醉,为之倾囊。

卖空竹的 空竹在天津俗称风葫芦或闷葫芦。旧时,天津卖风葫芦的以天后宫前集市为盛,至20世纪20—30年代到高潮。其中,屈记修竹斋的“刘海”、赵记铭远斋的“老寿星”和冯记宝顺斋的“和合二仙”等几种牌号的空竹最为走俏。卖者将风葫芦抖得山响,以招引买主。与此同时,还不断向天空连续抛掷,以示空竹质量好不怕摔碰。他们抖的手法也精彩多姿,技巧娴熟,时而表演出“相互传递”、“翻筋斗”、“小鸡上等花样,博得阵阵喝彩。屈文台的风葫芦还标有著名的“刘海戏金蟾”商标,分双轴和单轴两种,从3响至38响,响越多,声越高,越好听。以精细的做工,讲究的用料,世界闻名。

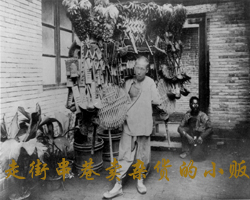

卖日用杂品的 做日用杂品生意的商贩肩扛货担,手摇货郎鼓并不时吆喝。货郎担一般以售卖鸡毛掸子、毛刷子、竹篦子等日用土产杂品为主。小商品挂在用木棍或竹竿扎制的货架上,左右分列,中间用扁担扛着。商贩具有较强的流动性,街衢里巷总有他们的身影。货郎所售货品价格低廉,品种齐全,给城乡百姓带来方便。逢夏季,他们有的又专门卖羽毛扇或蒲扇。当看到满担的扇子前后左右紧紧包裹着满头汗水的货郎时,买者往往感动得不大计较货物价格或找零,权且为辛苦钱了。

卖药的 旧时,街市上有名的药材庄和诊所并不少见,但人们还是喜欢“有病乱投医”,这便为街头的药品小贩提供了生存环境。卖药人背着药材箱,携一空心铁圆圈,伸进三个手指摇转,圈内的发声物撞击发声,以此引人。他们所售药品褒贬不一,卖假药者也大有人在,那药往往治不好病又吃不死人。操此业者爱用“祖传秘方”、“太医御药”或“名师真传”之类自我标榜。另有以“贴靴者”(今称“打托儿的”)来捧场的。假病人声泪俱下,千恩万谢,好一番表演。卖药人喜欢做神秘状,明明背着一箱药,口中却总唠叨“不多了”、“不能乱卖”。其中不少人略通医道或文墨,能言善辩,信口雌黄,如卖膏药的称自家的药包治百病,药力无比,或称自己是少林弟子或武当掌门,一边练拳脚一边兜售货品。人们对假药多有戒心,可有时总经不住诱惑再上当一次。

卖药的 旧时,街市上有名的药材庄和诊所并不少见,但人们还是喜欢“有病乱投医”,这便为街头的药品小贩提供了生存环境。卖药人背着药材箱,携一空心铁圆圈,伸进三个手指摇转,圈内的发声物撞击发声,以此引人。他们所售药品褒贬不一,卖假药者也大有人在,那药往往治不好病又吃不死人。操此业者爱用“祖传秘方”、“太医御药”或“名师真传”之类自我标榜。另有以“贴靴者”(今称“打托儿的”)来捧场的。假病人声泪俱下,千恩万谢,好一番表演。卖药人喜欢做神秘状,明明背着一箱药,口中却总唠叨“不多了”、“不能乱卖”。其中不少人略通医道或文墨,能言善辩,信口雌黄,如卖膏药的称自家的药包治百病,药力无比,或称自己是少林弟子或武当掌门,一边练拳脚一边兜售货品。人们对假药多有戒心,可有时总经不住诱惑再上当一次。

卖布头儿的 人们在日常生活中总要缝缝补补或给小孩做件衣裳,布头儿是方便实惠的选择。集市、庙会熙攘的闹市间,卖布头儿人的叫卖十分夸张,甚或离奇。特别是到了相声艺人嘴里,便更为有趣了。比如,他们夸自家的布白,爱用“头场雪”或“二场霜”来比喻,更有用白砂糖、洋白面形容的。说那块布黑,则拟用“东山卖过炭,西山挖过煤’’,也有人列举张飞、李逵、包拯等知名“黑人”为其广告的。而说到布的质量好和结实,更是口若悬河,喊“经洗又经晒,经铺又经盖,经蹬又经踹,经拉又经拽”等。如此意趣盎然的市声是很能吸引顾客的。

卖针线的 昔日,卖针线的商贩背着小木箱,内装各色丝线及各号缝衣针,手里摇晃货郎鼓。货郎鼓是由小铜钹和小皮鼓组成,钹鼓装于木棍上。摇动时,钹鼓两侧的小坠撞击锣鼓齐鸣,发声引人。

卖玩具的 卖玩具的小摊儿,也称“耍货摊”。摊上玩具多以民间传统工艺方法制作,玲珑小巧。旧时,天后宫以及宫南宫北大街都有不少玩具摊。经营有各种戏曲脸谱,如孙悟空、猪八戒等,还有各式手提小灯笼以及木制的刀、枪、小车等。另外,小泥人、拨浪鼓、布娃娃、布老虎等,销路也不错。

卖估衣的 旧时,繁华的估衣街一带主要是卖估衣的。商贩把估衣一件件展开放在地下的席上,一边抖开一边翻过来掉过去,不时吆喝,虽然以活词居多,但一套一套,优美动听。

卖烟卷的 天津旧时的繁华街市有卖烟的亭子和挎篮子卖烟的。烟卷摊贩多沿用旱烟铺的方法,设有一盘点燃的盘香,供人点烟用。而串街烟贩则备有火柴(旧称“洋火”)。