住宅的结构与安排

天津传统民居讲究四梁八柱,其房屋布局受封建礼制的影响,在安排及使用上有严格的规定,以四合院为例,不仅在住房的分配上遵循长幼、尊卑有序的原则,而且在院内各种建筑及设施的安排上也有独特的实际意义和实用价值。

庭院设置

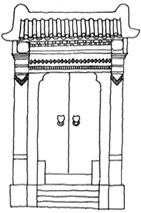

门楼,是传统民居三合院、四合院及大四合套院落中不可缺少的导引性建筑。它是一个家族或家庭的门面,故被认为是财势的象征。民间的门楼主要有虎座门楼和八字门楼两种形式,其中以虎座门楼居多。民间最讲究的门楼是装饰砖雕。天津民间工艺三绝之一的刻砖艺术就是为营建豪华宅邸应运而生的艺术表现形式。 旧时的富商大贾都以在宅院装饰刻砖为荣,以装饰构造复杂的刻砖炫耀显贵。就门楼来说,从清水墙、瓦顶、脊头、墀头、墙垛、角柱石、抱鼓石、台阶等处从上至下都装饰吉祥纹样的砖雕。其中光墀头这一部位中就饰有六七种不同的纹样,包括前檐砖、扁盒、门额、挑檐、墀头腿、花牙、荷叶墩等。 旧时的富商大贾都以在宅院装饰刻砖为荣,以装饰构造复杂的刻砖炫耀显贵。就门楼来说,从清水墙、瓦顶、脊头、墀头、墙垛、角柱石、抱鼓石、台阶等处从上至下都装饰吉祥纹样的砖雕。其中光墀头这一部位中就饰有六七种不同的纹样,包括前檐砖、扁盒、门额、挑檐、墀头腿、花牙、荷叶墩等。

门楼的大门为木制。两扇门可朝里对开,明朝以前油成黑色,以后则漆成深紫或褐色(筒子院的大门涂熟桐油)。两扇大门的中部饰有铜铺首。门楼中间即大门下装有可拆卸的门坎儿,通常是白天卸下,晚上装好。门坎儿下设置多磴条石台阶,越多越能显示主人的高贵和富有。如近代著名书法家华世奎家的台阶高达9磴,故民间俗称其宅院为“高台阶华家”。门楼两侧设圆形或方形的石墩,俗称“门墩儿”或“门枕石”,若是圆形的也称作“抱鼓石”,上面均饰有吉祥图案的高浮雕。门墩儿的设立,使整个门楼如同一只猛虎立坐,所谓的虎座门楼也是由此形象而得名。

此外,有不少民居的门楼讲究装饰木雕,即在门楼上装饰各种花纹的木格花楣子或装饰雕刻如意头的木条。这些均为活板,可以随时取下,以便拆卸大门门框,作为家族喜、丧大事时进出轿子、棺材等使用,民间俗称这块雕花木板条为“神路”。

民国以后,新建的三合院多无门楼,即或有门楼,也无过道儿和门房,通常是花墙砌大门及门墩儿的形式,条石台阶也不很高,基本不超过5磴。

另外,还有一种中西合璧式门楼。天津开埠后,随着帝国主义列强的侵入,西方文化也被运用到传统民居的建造上。如老城区东门内文学东箭道的一个宅院大门为拱券式大门,颇具欧洲建筑特色。但门券上却采用大量的中国传统的砖雕装饰,堪称中西合璧的杰作。

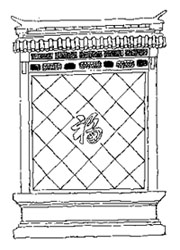

影壁,是传统民居中不可缺少的建筑,置于院内直冲大门处,分基座和壁身两部分。基座多为须弥座式。壁身多为正方形,四周是砖雕装饰,中间挂有书“福”或“鸿禧”、“戬毂”等红底黑字的木雕牌。由于大多数单独的四合院都是在房屋的东南角处开大门,故进大门后直冲的就是东厢房的房山。民间认为进门见房山不利于居住,故建影壁或将房山装饰成影壁墙(俗称“座山影壁”)。由此看出,影壁起了避邪的作用。同时,影壁隔绝了院内外,保持了传统民居封闭性的特点。

影壁同门楼一样,也是三合院、四合院和大四合套院落中最为讲究的建筑。其砖雕装饰十分精美。在一座影壁上可以装饰10多种不同纹样的刻砖作品,其中包括清水墙、瓦顶、托头、檐头、壁额、壁柱、壁心、壁身及须弥座等部位。

辛亥革命前营造的三合院均有影壁,民国以后则多不建。但是,为了隔绝内外,三合院和筒子院等院落均设“插屏子”,仍起影壁的作用。插屏子为木制,由三扇屏风板组成,中间一扇可卸下,两侧分别可向院内开启,若是封顶式的,民间则称为“过道儿”。

过道儿,也叫“门道儿”,是门楼内的空间地段,起甬道的作用。就四合院建筑来说,倒座的南房东南角处的一间是穿堂式的,外面装饰门楼,里面的便是过道儿。南房与过道儿交界处还设有半个开间大的房屋,屋门开向过道儿,俗称“门房”。门房对面即过道儿的另一侧墙边常摆放黑漆的春凳,俗称“懒凳”。过道儿房顶一般都要悬有一盏用白棉纸糊的“门灯”。上贴有红纸剪成的“堂名”或带姓氏的“×宅”、“×寓”等。二道门子,也叫“屏门”,多置于影壁西侧,即院内东、西厢房靠南端的中间部位,是进入庭院的最后一道门。旧时,民间对未出嫁的大家闺秀要求是“大门不出,二门不迈”,这其中的“二门”就是指四合院中的二道门子。

二道门子,是一个封闭式的过道儿。迎门处是4扇或6扇、8扇木制屏风门,除家中有重大的喜庆及丧葬活动外,平日一般不能开。东、西两侧各有两扇隔扇门,靠东侧的不开,人员由西侧(俗称“青龙门”)通过进入院子。故西侧的隔扇都摘掉不挂。二道门子的顶部铺瓦起脊,上挂木斗方,红地黑字,多书“斋庄中正”、“中正和平”、“福禄寿喜”等字样。有的悬6字或8字不等匾额,如“孚中吉泰大来”、“忠孝仁爱信义和平”等。

此外,还有一种二道门子呈垂花门式,木雕装饰十分精致。清代天津著名的新“八大家”之一的卞家、石家等宅院内的垂花门都是天津民间最为讲究的二道门子。庭院,是三合院、四合院建筑中以房屋、回廊和围墙围绕的一个中心空间构成闭合的单位。作为露天的空间是外界环境与室内环境的过渡,既反映了古人对人工环境和私密性的要求,又体现了人们对自然环境依赖的意愿。

旧时的三合院、四合院大多都是进院后,东、北、西三面有三面转的穿心廊,廊与地面用两磴台阶相接。庭院内不留黄土地,不栽树,通常是青砖墁地,院内四角置桶栽的夹竹桃或石榴树。夏日时常在院中用木桩和苇席搭起天棚,起遮阳的作用。同时,院内中间还常用青砖垒起镂空的砖垛,上放青石板。夏季纳凉时上放茶具,春秋两季则按时令摆放茉莉花、凤仙花、鸡冠花等花草。讲究人家则摆荷花缸,缸内种植荷花。冬季多把青石板拆下收起来,花卉也搬进家中无人居住的空闲房间。

房屋设置

门窗,是室内调节空气、排气放烟、采光的设施。门窗的设置是否牢靠,也是防盗的一个重要环节。

在三合院、四合院中,庭院内各房的屋门均为6扇木隔扇,处于屋门的两根明柱之间,中间两扇可以启闭,为进出所用。在这两扇门外上方设置木制的帘架,以备夏季挂竹帘子或苇帘子用。民间有在农历九月十七日安“风门子”的习俗。即在这一日摘掉夏季遮阳的帘子,安装冬季御寒的“风门子”。屋门的每扇隔扇门都按上、下两部分进行不同的装饰。上部是“铺地锦”木窗格,下部为实板。有的则是配以雕花装饰,然后再衬一层实板,中间镶夹玻璃镜子。

由于旧时房屋结构均采用四梁八柱,墙壁不承重,加之当时砖价昂贵,故民间建房多将房屋前檐墙窗台以上用木板装修。窗户为百眼窗格,外面或油或漆,用枣红漆最为讲究。屋里面则糊粉间纸(民间亦多称“粉帘纸”),并留有“风斗”通气。清咸丰、同治年间时,由外国输入的玻璃渐多,故窗户改为下层装“三块瓦”玻璃,上层装可开启的“步步紧”花格横窗棂扇。20世纪20年代时,前檐墙才由于砖价降低后逐渐改为砖砌。窗户多用横上亮,四扇门式。

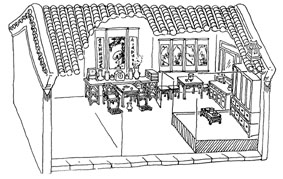

至于屋内之间的门多是向里可折叠的两块实板组成。实板一端的上、下方都有探出的木轴,镶在门框上、下安装的木槽内,可以随时拆卸。另外,还有一种讲究的门是与房屋冲外的门相同,上部为“铺地锦”木窗格,下部为雕花,后面仍衬实板,中间镶夹玻璃镜子,或者是无雕花,而在实板上装饰书法作品。此外,里间屋炕头儿和堂屋灶台之间的板墙上还多设有1.5至2尺见方的窗户。因炕头儿部位多由家长制下的女主人即婆婆盘坐,其可通过此窗户窥见堂屋及儿媳妇在灶台周围的一切活动,故民间俗称这眼窗户为“婆婆眼”。堂屋,是“联三间式”住房的中间屋,平日为家人聚会、议事及待客的地方。旧时的三合院、四合院均以北房为上房,北房大多是“联三间式”。大的四合院面阔较宽,北房则采取“明三暗五式”的结构,即在堂屋两侧的里间屋各附带一个或半个开间大的套间。由于北房是上房,按长幼有序的居住原则必定由一家之长居住,故北房的堂屋自然成了家庭的中心,同时也是家长接受晚辈请安及对晚辈进行训话、教育的重地。

堂屋的装饰有一定的定式。通常在迎面墙上挂有中堂画轴和对联(俗称“对子”),下面贴墙处摆架几条案。条案当中放置座钟(以苏钟式样最多),两侧设置对称瓷制食罐、帽桶。然后,右侧为帽镜,左侧为掸(胆)瓶,上插鸡毛掸子。有俗语曰“左瓶右镜”,取“平静”之谐音,祈求生活顺当。清朝末年以后,有的还在帽桶与掸瓶之间放玻璃花,帽镜旁摆天球瓶或尊等瓷器。条案前中间处放八仙桌子,两侧置一对太师椅,椅前均有镂空的脚搭。八仙桌子上陈设带绣花壶套的茶壶及带盖茶碗等茶具。一般八仙桌子周围还饰有红缎面或布面的绣花带走水的桌帏。

由于北方冬季寒冷,故大多民居在堂屋与右侧的卧室(即里间屋)板墙下置灶台,灶台与卧室的炕洞相通,以此取暖。旧时,民间生活用水全靠人工用水桶挑水,故在堂屋左侧与卧室的板墙下放置大水缸,缸上贴《吉庆有余》图案的杨柳青年画,俗称“缸鱼”。缸盖为木制,一面平,一面为十字架形。其平面可用作切菜板。在水缸靠里的墙壁上砌有小洞,设灶王神位。

里间屋,是指堂屋两侧的房屋,通常是作为卧室使用。一般在前檐墙窗台以下砌砖(或土坯)炕,与堂屋灶台相通。炕的高矮为8层砖高,民间有“七行锅台八行炕”的俗谚。炕的长短、宽窄无定制,一般依房间的大小而定,但长向与里间屋的面阔一定相等,横向略小于进深的一半,故民间有“一间屋子半间炕”的说法。秋冬季节在堂屋内灶台生火做饭,烟火便可从炕内烟道通过,这时炕面温度逐渐升高,并可保持较长的时间,人们便以此取暖。因接近灶台的一端温度最高,故称之为“热炕头儿”,家中的老年人或有腰腿疾病的人可在此铺褥被睡觉。若是家中来了客人,特别是女眷们则多请其上炕坐,以此表示热忱。

民间习惯在炕上先铺一层压扁了的苇草,后铺苇席,苇席之上再铺厚厚的棉炕褥。炕褥讲究老人铺蓝色,新婚的铺大红色。人们睡觉时还要再铺一层棉褥子,有单人和双人之分。此外,炕上还有两组不可缺少的家具。在炕沿墙上“婆婆眼”窗户下设置一有屉矮条桌,俗称“炕琴”。其对面沿山墙处放被格子。此外,白天还多在炕中间放炕桌,桌上摆些茶具及瓜果等零食,供主人及前来串门儿的宾客(主要指女客)上炕坐时食用。对于在炕上的睡法(指夜间正式睡眠),民间也有严格的规定。一般是头朝炕沿处(炕沿为木制,上漆大漆,讲究的人家在炕沿上饰有木雕花活炕脸),人们称此为“头朝外”,绝不可冲前檐墙。其目的一是为了起居方便,二是为防御风寒。排列的次序多是男子靠门,女人靠里挨被格子处,有男人守护家人的意思。倘若只有一二人居住,也可采取顺炕而卧的方式,但须两人头朝一向,绝不可“睡通腿”。这时,女人多在外沿炕沿睡,可以迟眠早起,便于劳作及伺候公婆。

里间屋的家具基本是一样的固定摆法。进里间屋迎面置连三桌子(或根据房间的大小置连五桌子或连二桌子)。墙上是一个大的穿衣镜(也称“靠山镜”),两侧有对联,上有横批,与穿衣镜组合成一体,用木框镶成。桌上放一冰盘,里面常置佛手或其它鲜货,夏季时放冰块,以此降低室内温度。冰盘两侧摆放对称的茶食罐、花瓶、或妇女梳妆所用的粉妆子、梳妆匣子等物品。炕的对面沿墙处是一架几条案,条案上两端有的置放箱子。中间仍是苏钟式座钟,两侧置对称的茶叶罐、帽桶,然后便是左瓶(掸瓶,上插鸡毛掸子)右镜(帽镜)。条案前,若室内空间大,则放八仙桌子,桌上置茶具等物,与堂屋一样,饰有桌帏。桌子两边各有2个对称的骨摆条案的,代之以顶箱立柜或躺柜(可放粮食,盖上可坐人)。在里间屋的门楣上方板墙处还须置一面镜子,是为主人在穿好衣服,戴好帽子即将走出房间时再次检查衣冠是否整齐之用,故民间俗称其为“抬头镜”。此外,在炕沿与连三桌子边角处还置有一俗称“杌子”的凳子。其高矮比炕沿低一些,是妇女在室内小解时放尿桶所用。这种习俗源于清代,妇女缠足后足部支撑力下降,小解时须伏在炕上,故低于炕沿的杌子便正好放置尿桶,方便了妇女蹲起。此外还可用作上、下炕的蹬踏。直到20世纪70年代,仍有不少家庭还是这种居住格局。厢房,是指三合院、四合院中东、西两面的房屋。根据院子的大小,厢房有联三间或里外套间之分,均为家庭中晚辈儿孙以长东幼西的定制居住。联三间式的厢房,与北房联三间的形式相同,其房间布置和使用也一样;里外套间式的,俗称“里外间儿”,外面做堂屋使用,里间儿做卧房。堂屋和卧房内的陈设也与北房基本相同。

附属设备

厨房,是民居建筑中不可缺少的附属建筑,在三合院或四合院中通常设在东厢房房山下与北房相交的空间,房间不得高于北房和厢房。约有1/3开间大小,与厕所的位置相对,有“东厨西厕”之说。除秋冬季节外,春夏二季均在此生火做饭。旧时,垒灶台,烧柴禾或烧苇子和麻杆儿。清末使用煤球炉子,俗称“洋炉子”。20世纪70年代开始使用液化煤气(天然气)罐炉灶做饭。80年代时,楼房内厨房为煤气管道统一供气,既节省了做饭的时间,又改善了卫生环境。

厕所,属于民居建筑的附属建筑物。在三合院、四合院中,常设在西厢房房山下与北房之间的空间内。厕所内使用的大便器为木制便桶,上有可拿下的木盖。大便时,为了卫生需要,有草编的桶子圈垫在桶子上,讲究的人家在桶子圈上缝制布套。便后,要用炉灰或灶灰掩盖。大便桶全家共同使用,每天早晨六点左右,有专人挑着大竹筐,筐内铺苇子席挨家挨户吆喝着“磕灰!”将粪便倒入筐中,再挑至城外粪场子。因此,每天一大早,各家都将桶子拎至户外。由于每到一户就高喊一声,故民间称这项工作为“磕灰”。而专门从事这一工作的人为“磕灰的”。20世纪60年代时,这种工作在晚间七八点种时进行,负责这项工作的人也被纳入国家正式的环境卫生部门统一管理。同时,把旧时肩挑的方式改为用平板车拉。平板车上置8个方竹筐,每晚便可听到街头里巷的阵阵摇铃声,一听便知。这种习俗一直持续到70年代中期。

生活用水、排水 旧时,天津居民生活用水十分不便,均要由水夫到南运河和海河挑水挨家送。水夫们在河里打数棵木桩,横着再铺木头,形成跳板,俗称“水梯子”,一天往返不断。至今,天津还有“水梯子大街”的地名存留。此外,水夫还担负着为居民倒脏水的任务。旧时,居民院子中都放有两个泔水筲盛放脏水,当水夫挑来净水后,顺便就把脏水挑至街上水沟倒掉。20世纪30年代初,市面上出现水铺这一行当。这些水铺的开办人多数是自来水公司职工的亲属,也有些是自己出钱,均由自来水公司负责将河水用管道引至水铺,水夫不再直接从河里挑水,而要到水铺买水再卖给各家。水夫都有自己固定的主顾,因此,水铺一般也有相应的近一二百家的固定主顾。除此,水铺还卖烧开的水,这主要是方便附近的居民及过往的游人。60年代以后,天津市自来水公司先后在老城区内的胡同里巷安置上、下水管道,每一管道可供几十户居民使用,使居民吃水难、倒脏水难的问题得到缓解。至70年代时,虽有个别家自己出资将管道引进家里,大部分居民仍共同使用一个上、下水管道,且供应水有一定的时间限制,街道有专人负责管理,每日按时将上水管道的水龙头锁好,按时再打开。80年代末,家家都拥有自己的上、下水管道,吃水不再是难事。特别是著名的引滦工程,将滦河水引入天津,使天津市区居民彻底改变了喝海河咸水的历史。

|